Wäre das heute noch möglich? 1962, vor mehr als einem halben Jahrhundert, stimmten 79 Prozent der Schweizer für einen neuen, umfangreichen Verfassungsartikel für Natur- und Heimatschutz. Und hätten die Frauen, die das Stimmrecht auf Bundesebene erst zehn Jahre später erhalten sollten, schon mitstimmen können, hätte die Zustimmung noch weit höher gelegen: Umweltschutzanliegen werden von den Frauen deutlich besser mitgetragen als von den Männern. Fünf Jahre danach trat das Natur- und Heimatschutzgesetz in Kraft. Es war für damalige Verhältnisse ein grosser Wurf.

Was aber als reine Erfolgsgeschichte tönt, hat auch Schattenseiten. Denn: Das vor 47 Jahren angenommene Natur- und Heimatschutzgesetz wurde bis heute nie einer Totalrevision unterzogen. In den 1960er-Jahren war die Schweiz noch ein andere: Sie hatte 5,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, der Steinkauz war noch verbreitet, die Feldlerche sang überall, an jedem Wegrand fand man in den Karrenspuren Gelbbauchunken, Blumenwiesen prägten die Landschaft.

In der Folge wurden die rechtlichen Grundlagen im Naturschutz zwar in mehreren Phasen revidiert. Eine wichtige Entwicklung kam mit der 1983 eingereichten Rothenthurm-Initiative für einen umfassenden Moorschutz in Gang. Der Bundesrat lehnte sie ab, erarbeitete aber einen indirekten Gegenentwurf, den das Parlament noch vor der Verfassungsabstimmung 1987 annahm: Der Schutz der national bedeutenden Biotope und der ökologische Ausgleich in ihrer heutigen Form waren geboren. Aber auch wenn später noch Ergänzungen folgten, war das die letzte grosse konzeptionelle Änderung in der Naturschutzpolitik.

Der Schutz der Arten und Lebensräume beruht also vom Grundkonzept her auf bis zu fünfzigjährigen gesetzlichen Grundlagen. Wie würde der Verkehr aussehen, wenn er noch immer von der Verkehrspolitik der 1960er- oder 1980er-Jahre geprägt wäre? Wie sähe unsere Gesundheitsversorgung aus? Während sonst ein Politikbereich alle paar Jahrzehnte mit der Totalrevision der Gesetze an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird, wurde das beim Naturschutz nie gemacht.

Mit solchen Überlegungen beginnt eine interessante Dokumentation zur Biodiversitätspolitik der Schweiz, die in diesen Tagen von drei Experten im Auftrag der MAVA-Stiftung für Naturschutz erschienen ist. Oliver Graf von der Firma dialog:umwelt, Stefan Jakob von Ecopolitics und Eric Wiedmer vom Ingenieurbüro Gruner AG haben darin neue Grundlagen zusammengetragen. Sie reden keinesfalls einer Totalrevision des Natur- und Heimatschutzgesetzes das Wort. Sie zeigen aber, dass die gegenwärtige Erarbeitung der Strategie Biodiversität Schweiz und des dazugehörenden Aktionsplans deshalb so wichtig ist, weil er der überfälligen konzeptionellen Neugestaltung des Naturschutzes dient: Mit dem Aktionsplan Biodiversität wird nach dreissig oder sogar fünfzig Jahren endlich wieder definiert, was der Naturschutz in diesem Land aktuell nötig hat – statt sich allein mit den heutigen Instrumenten und Mitteln abzumühen und doch nur zuschauen zu müssen, wie die Natur immer stärker zurückgedrängt wird. Das ist allerdings bereits eine Interpretation durch den SVS/BirdLife Schweiz und steht so nicht in der Dokumentation, die strikt neutral gehalten ist. Umso wichtiger ist es, diese neuen Grundlagen in ihren fünf Bereichen hier zusammenzufassen und Folgerungen abzuleiten.

Die Kantone spielen im Naturschutz eine grosse Rolle. Sie erwarten mit dem Aktionsplan Biodiversität nun klare Vorgaben. © Werner Scheuber

Kantone

Für den Naturschutz ist die kantonale Ebene äusserst wichtig. Wie viel Gewicht der Schutz der Biodiversität in den Kantonen hat, wird in der Dokumentation von Interpellationen abgeleitet, die sich mit den Biodiversitätszielen 2020 befassten. In 18 Kantonsparlamenten wurden Interpellationen zu diesem Thema eingereicht. 16 Kantonsregierungen äusserten sich zur Biodiversitätsstrategie beziehungsweise zum Aktionsplan alle sehr positiv: Die Kantone warteten auf klare Vorgaben, wie sie der Aktionsplan Biodiversität bringen wird, war der einheitliche Tenor.

Dass kein einziger der 16 Kantone sich negativ zur Biodiversitätsstrategie und zum Aktionsplan geäussert hat, zeigt nach Ansicht des SVS/BirdLife Schweiz die gute Verankerung der Strategie in den Kantonen. Wenn die Kantonsregierungen ihren Parlamenten grosse Zustimmung signalisieren, ist das für den Aktionsplan und für verbindliche Ziele und Massnahmen eine grosse Unterstützung.

Die linke Karte zeigt, wie oft diese beiden Begriffe auf den Internetseiten der Gemeinden genannt werden.

Im Vergleich dazu illustriert die rechte Karte, wie häufig der Begriff «Verkehr» vorkommt.

Wie wichtig ist den Gemeinden die Biodiversität und der Naturschutz?

Gemeinden

Auch die aktuell 2352 Schweizer Gemeinden sind für die Umsetzung des Naturschutzes und der Förderung der Biodiversität von grosser Bedeutung. Doch hier zeigt die Analyse viel grössere Unterschiede als bei den Kantonen. Untersucht wurden die Aussagen über den Naturschutz und die Biodiversität auf den Webseiten der Gemeinden. Nur 54 Prozent der Gemeinden erwähnen die Themen überhaupt. Im Vergleich dazu thematisieren 86 Prozent der Gemeinden den Verkehr. Und nur gerade 256 Gemeinden oder 11 Prozent nennen eigene Naturschutzprojekte.

Für die Experten zeugt dieses Ergebnis von einem «grossen Interesse an Naturschutz und Biodiversitätsförderung». Für den SVS zeigt die Untersuchung hingegen, dass bei den Gemeinden noch ein beachtlicher Handlungsbedarf besteht. Alle Gemeinden müssen realisieren, dass Naturschutz auch sie etwas angeht.

Bevölkerung

In letzter Zeit wurden in der Schweiz verschiedene repräsentative Umfragen zu den Themen Biodiversität und Naturschutz durchgeführt. In der neuen Dokumentation werden die Ergebnisse zusammengestellt und analysiert. Zudem werden die Resultate mit Zahlen aus den Nachbarländern verglichen, was für das Verständnis entscheidend ist. Insgesamt zeigt sich aus Sicht des Naturschutzes ein recht erfreuliches Bild: 67 Prozent der Bevölkerung kennen heute laut einer neuen Studie von gfs.bern den Begriff Biodiversität, immerhin 37 Prozent zeigen sich betroffen vom Biodiversitätsverlust in den letzten Jahrzehnten. Im internationalen Vergleich ist dieser Wert eher hoch: In den Nachbarländern beträgt er nur zwischen 11 und 15 Prozent.

Problematischer scheint, dass laut gfs.bern nur 21 Prozent der Bevölkerung den Zustand der Biodiversität als schlecht oder sehr schlecht beurteilen. Doch hier relativiert die Dokumentation: Einerseits ergab eine Umfrage des Bundesamtes für Statistik (BFS), dass die Umweltqualität gesamthaft noch besser beurteilt wird: Weniger als 10 Prozent der Leute stufen sie als schlecht ein. Trotzdem wird von den Behörden viel für die Umweltqualität getan. Andererseits schätzen in einer anderen Umfrage des BFS 82 Prozent der Bevölkerung den Biodiversitätsverlust als eher gefährlich oder sehr gefährlich ein.

Derzeit wird in Bern der Aktionsplan Biodiversität erarbeitet. Im Vergleich mit den Nachbarländern spielt die Schweiz das Schlusslicht. © Biodiversitätsmonitoring Schweiz

Insgesamt ergibt sich aus Sicht der Bevölkerung ein klarer Handlungsbedarf für die Biodiversität. Der SVS/BirdLife Schweiz macht seit langem klar, dass der Aktionsplan Biodiversität die einmalige Gelegenheit bietet, diesen Handlungsbedarf konkret und gemeinsam anzugehen.

Vergleich mit den Nachbarländern

Alle Nachbarländer haben ihre Biodiversitätsstrategie oder ihren Aktionsplan lange vor der Schweiz beschlossen. Österreich war 1998 zuerst, dann folgte Frankreich 2004, darauf Deutschland 2007 und Italien 2011. Die Schweiz beschloss die Strategie erst 2012, der Aktionsplan ist noch in Erarbeitung. Das aufschlussreichste Ergebnis der Expertenstudie ist aber die Zahl der aufgeführten notwendigen Naturschutz-Massnahmen in der Strategie beziehungsweise im Aktionsplan: Auf dem ersten Platz steht Deutschland mit 430 Massnahmen, gefolgt von Frankreich mit 384, Österreich mit 255 und Italien mit 171. Im Vergleich dazu sind die jetzt noch 110 vorgesehenen Massnahmen der Schweiz sehr bescheiden.

Für den SVS/BirdLife Schweiz zeigt der Vergleich mit den Nachbarländern, wie stark die Massnahmenliste im Aktionsplan Biodiversität bereits zusammengestrichen und priorisiert wurde. Eine weitere Kürzung ist weder nötig noch sinnvoll.

Finanzen

Die neue Dokumentation enthält auch Aussagen zu den Finanzen. Heute geben Bund und Kantone total

149 000 Millionen Franken pro Jahr aus. Davon gehen bloss 1,5 Promille oder nicht einmal 30 Franken pro Einwohnerin und Einwohner pro Jahr in den Natur- und Landschaftsschutz. Beim Verkehr sind es über 70-mal mehr: etwa 2300 Franken. Allein für den effektiven Schutz der Biotope von nationaler Bedeutung müssten aber gemäss neuen Berechnungen pro Jahr über 90 Millionen Franken mehr ausgegeben werden als dies heute der Fall ist. Zudem hat sich wegen den ungenügenden Mitteln über die Jahre ein Sanierungsbedarf von rund 1,5 Milliarden Franken angehäuft.

Die Dokumentation zeigt: Ein wirksamer Naturschutz kostet ein Vielfaches der heute zur Verfügung stehenden Summe. Das Geld wäre vorhanden, bei jenen Politikbereichen nämlich, die Biodiversität zerstören, aber dafür nicht aufkommen. Beim Verkehr existiert eine solche Vollkostenrechnung: Die externen Kosten des Strassen- und Schienenverkehrs betreffend Natur und Landschaft betragen heute über 840 Millionen Franken pro Jahr. In vielen anderen Politikbereichen gibt es solche Berechnungen noch nicht. Der SVS/BirdLife Schweiz ist froh um diese Zahlen und ist der Meinung, dass jetzt endlich auch über die Finanzen im Naturschutz gesprochen werden muss.

Die neue Dokumentation enthält viele interessante Fakten, die auch die Arbeit des SVS für den Aktionsplan Biodiversität beeinflussen werden. Es ist zu hoffen, dass Regierungen, Verwaltungen und Parlamente daraus die richtigen Schlüsse ziehen: Es braucht endlich einen griffigen Aktionsplan, der die Naturschutzpolitik den nötigen grossen Schritt weiterbringt.

Wirtschaft schätzt Biodiversitätsverlust als grosse Gefahr ein

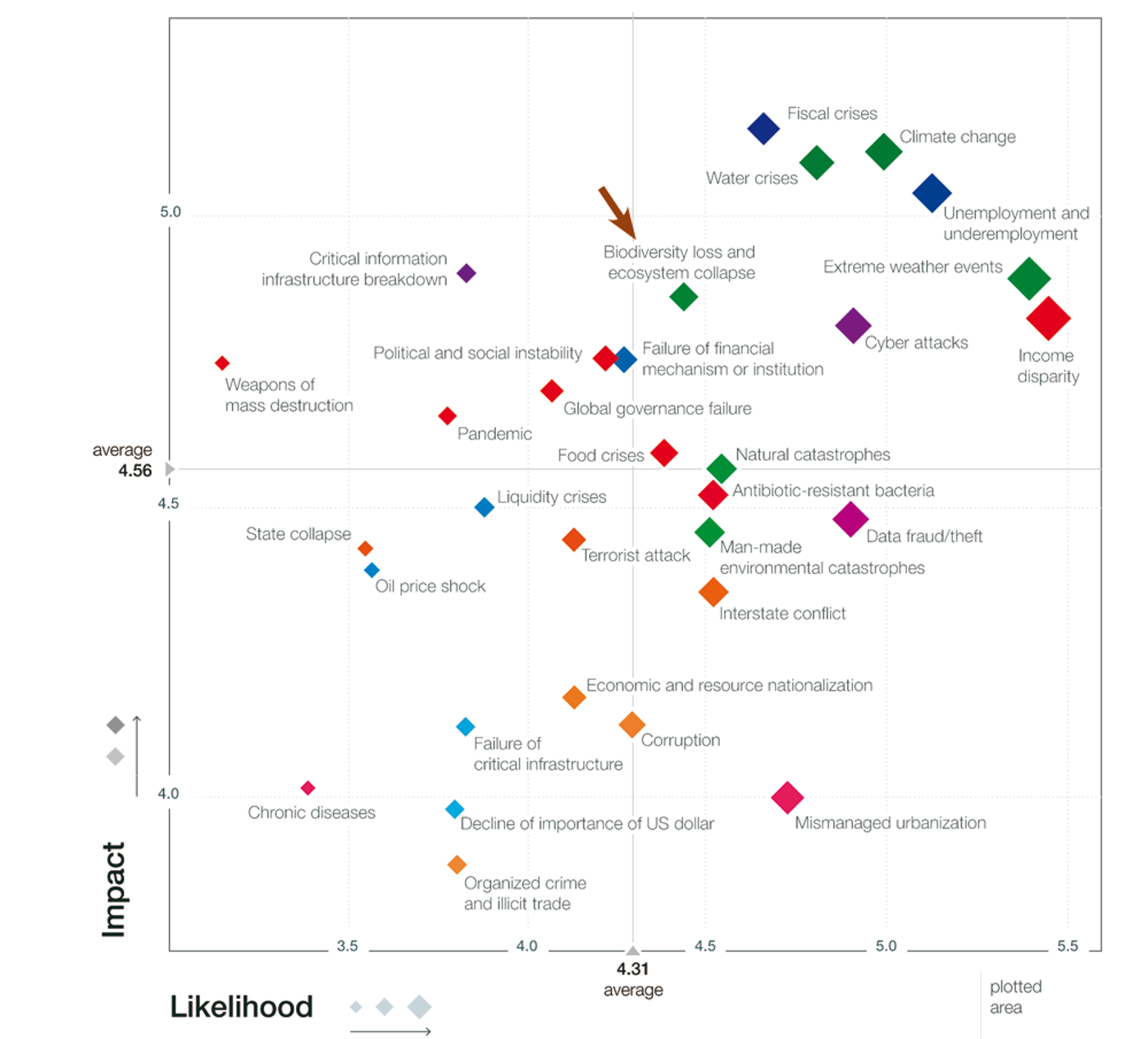

Jedes Jahr veröffentlicht das Weltwirtschaftsforum WEF eine Analyse über die grössten Risiken für die Wirtschaft. Federführend für die Untersuchung sind die Swiss Re, die Zurich Versicherungen, die Universitäten Oxford, Pennsylvania und Singapur sowie Marsh & McLennan Companies.

Die Analyse (Grafik) zeigt, dass der Verlust der Biodiversität und der Zerfall der Ökosysteme unter den gut 30 grössten weltweiten Risiken rangiert und unter diesen sogar den Platz 10 einnimmt (Pfeil) – noch vor den Gefahren wie Terrorattacken, Zusammenbrüchen von Staaten oder dem Ölpreisschock. Impact = erwartete Auswirkungen auf die Wirtschaft (unten gering, oben gross), Likelihood = erwartete Eintretenswahrscheinlichkeit (links tief, rechts hoch).

Werner Müller ist Geschäftsführer des SVS.

Oliver Graf et al. (2014): Biodiversitätspolitik in der Schweiz.

Bezug: dialog:umwelt GmbH, Schwarzenburgstr. 11, 3007 Bern, Tel. 031 918 40 22, du@dialogumwelt.ch

Neue Konzepte fällig