Die Gemeinden sind die kleinste, mit zahlreichen politischen Kompetenzen ausgestattete Verwaltungseinheit der Schweiz. Damit ist klar, dass die Gemeinden auch beim Schutz und der Förderung der Biodiversität einen sehr wichtigen Part spielen. Erstaunlicherweise ist jedoch nur wenig darüber bekannt, was die Gemeinden konkret für den Erhalt und die Förderung der Biodiversität tun.

In einer ersten Studie vor einem Jahr wurden die Informationen auf den Internetseiten der Gemeinden analysiert (siehe Ornis 3/14, Seite 12). Doch der SVS/BirdLife Schweiz wollte es genauer wissen und beauftragte das Berner Büro dialog:umwelt GmbH mit einer webgestützten Befragung der Gemeinden. 630 Gemeinden haben an der Umfrage teilgenommen, das sind 27 Prozent aller 2324 Schweizer Gemeinden.

Wer ist eigentlich in den Gemeinden für die Biodiversität zuständig? Das interessierte uns in einer ersten Frage. Mit 62 Prozent am häufigsten genannt wurden Mitglieder der Exekutive oder der Gemeindeverwaltung ohne erkennbaren fachlichen Bezug zu den Themen Natur, Biodiversität oder Umwelt. Bei 21 Prozent der Antworten lässt sich ein solcher Bezug herauslesen, so etwa dann, wenn als zuständige Person ein «Sekretär Arbeitsgruppe Natur und Landschaft» oder eine «Amtsvorsteherin Umwelt» angegeben wurde.

Bei weiteren 15 Prozent ist ein beruflicher Bezug zu einem naturschutz-verwandten Thema ersichtlich, so bei Revierförstern oder bei einer «Abteilungsleiterin Landwirtschaft». Nur in der Hälfte aller Gemeinden lässt sich indessen aus den Angaben auf die Existenz einer Stelle schliessen, die im Bereich Naturschutz fachlich qualifiziert ist.

18-Prozent-Stelle für die Natur

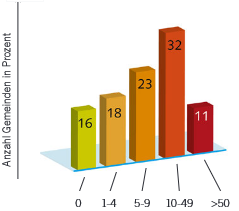

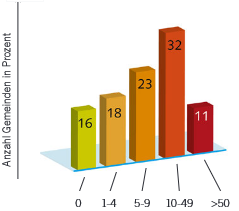

Der SVS wollte auch wissen, wie viele Stellenprozente die Gemeinden für den Naturschutz einsetzen. Die Angaben reichen von 0 bis 400 Prozent. Mehr als eine halbe Stelle ist es nur in rund einem Zehntel aller Gemeinden (siehe Grafik Seite 14). Ein Drittel der Gemeinden setzt für den Naturschutz weniger als 5 Stellenprozente ein; jede sechste Gemeinde hat sogar null Stellenprozente. Der Mittelwert aus allen Angaben beträgt 18 Stellenprozente, die für den Naturschutz und die Biodiversität eingesetzt werden.

Wenn sich in den Schweizer Gemeinden im Durchschnitt wirklich nur eine Person an einem einzigen Tag pro Woche um den Naturschutz kümmern kann, so ist das nicht viel. Trotzdem beurteilen zwei Drittel der Gemeinden ihre Personalressourcen für Naturschutz und Biodiversität als «gut» oder «eher ausreichend». Sind die Gemeinden mit ihrer stark begrenzten Personalsituation wirklich mehrheitlich zufrieden oder rechnen die Verantwortlichen einfach nicht damit, die Situation ändern zu können?

Dass es sehr viel mehr zu tun gäbe für die Natur, zeigt der hohe Bedarf der Gemeinden an Unterstützung, gerade von Seiten der lokalen SVS-Sektionen, den Naturschutzvereinen. 42 Prozent der Gemeinden wünschen sich mehr fachliche Unterstützung, 57 Prozent mehr Hilfe durch Freiwillige.

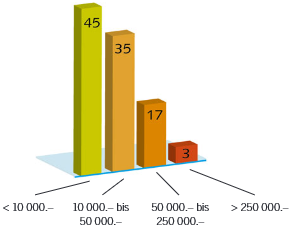

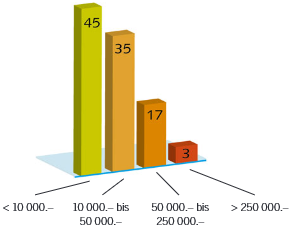

Ähnlich prekär sieht es bei den Finanzen aus (Grafik oben Mitte): Nur 13 von 507 antwortenden Gemeinden (3 Prozent) verfügen über ein Naturschutz-Budget von mehr als 250 000 Franken pro Jahr. 228 Gemeinden (45 Prozent) geben für den Naturschutz weniger als 10 000 Franken aus. Auch hier erachtet der Grossteil der Gemeinden das Budget als gut oder eher ausreichend. Allerdings machen drei Viertel der Gemeinden gleichzeitig einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf geltend, um alle Aufgaben wahrnehmen zu können.

Wissensgrundlagen fehlen oft

Um den Handlungsbedarf zu erkennen, müssen zuerst die Grundlagen vorhanden sein, aus denen die Gemeinden den Zustand der Biodiversität beurteilen können. Bestandsaufnahmen von prioritären oder seltenen Arten und Lebensräumen oder ein regelmässiges Monitoring sind hier wichtige Instrumente. Deshalb wurden die Gemeinden gefragt, inwieweit sie über die nötigen Grundlagen verfügen, um den Zustand der Biodiversität kompetent beurteilen zu können. Resultat: Rund 40 Prozent der Gemeinden gehen davon aus, dass sie nicht über die nötigen Grundlagen verfügen.

Trotzdem machen die Gemeinden auch Aussagen zur Frage, wie sie den Zustand der Biodiversität auf ihrem Gebiet einschätzen. Nur zwei Gemeinden (0 Prozent) sind der Meinung, der Zustand der Biodiversität in ihrer Gemeinde sei sehr schlecht. Die Gesamtbevölkerung sieht das laut einer GFS-Studie vom September 2013 ähnlich: Ein Prozent ist dieser Meinung (siehe Ornis 3/14, Seite 12). 11 Prozent der Gemeinden und 20 Prozent der Bevölkerung sind der Meinung, der Zustand der Biodiversität sei eher schlecht. Der Löwenanteil der Gemeinden wie auch der Bevölkerung hingegen ist der Ansicht, dass es der Biodiversität eher gut geht (je 65 Prozent), und für «sehr gut» plädieren 15 Prozent Gemeinden und 9 Prozent der Bevölkerung. Insgesamt schätzen die Zuständigen in den Gemeinden also den Zustand der Biodiversität sogar noch etwas positiver ein als es die Bevölkerung tut.

Verglichen mit den Fakten ist diese Beurteilung allerdings unrealistisch: Je nach Artengruppe sind heute ein Drittel bis weit über die Hälfte der Arten gefährdet. Wertvolle Lebensräume wie Feuchtgebiete oder Trockenwiesen sind bis auf wenige Flächenprozente zerstört. Dies scheint jedoch weder der Bevölkerung noch den Entscheidungsträgern in den Gemeinden bewusst zu sein. Anscheinend gewöhnt man sich sehr rasch an einen neuen, verarmten Zustand und nimmt diesen als neue Ausgangslage.

Interessant ist auch, dass bei der Frage nach dem Zustand der Natur nur rund 10 Prozent mit «weiss nicht» antworten, obwohl rund 40 Prozent der Gemeindevertreter laut eigenen Aussagen nicht über die nötigen Grundlagen zur Beurteilung des Zustandes verfügen. Die unrealistisch gute Einschätzung des Naturzustandes beeinträchtigt sicherlich das Erkennen des Handlungsbedarfs.

Grosses Potenzial im Siedlungsraum

Ebenfalls befragt wurden die Gemeinden nach den Instrumenten, die sie für den Naturschutz und die Biodiversität anwenden. Am häufigsten genannt wurden spezifische Gemeindeinventare, am zweithäufigsten Vernetzungsprojekte in der Landwirtschaft, gefolgt von Information und Beratung der Bevölkerung.

Interessant wird es, wenn man nach vier ganz konkreten Aktivitäten fragt. Am aktivsten sind die Gemeinden beim Anlegen und Aufwerten von Biodiversitätsförderflächen in der Landwirtschaft: Drei Fünftel der Gemeinden geben an, in diesem Bereich sehr oder eher aktiv zu sein. Dann folgen die Aufwertung bestehender Schutzgebiete (58 Prozent) und die Förderung prioritärer Arten (49 Prozent), und auf dem vierten Platz liegt die Biodiversität im Siedlungsgebiet (35 Prozent).

Die Gemeinden konnten auch angeben, bei welchen Aktivitäten der Bedarf für zusätzliche Massnahmen aus ihrer Sicht am höchsten ist. Hier steht folgerichtig die Biodiversität im Siedlungsraum an erster Stelle, gefolgt von der Förderung prioritärer Arten. Die neue Kampagne «Biodiversität im Siedlungsraum: Natur vor der Haustür» des SVS/BirdLife Schweiz nimmt dieses Anliegen in optimaler Weise auf.

Gemeinden wünschen sich mehr Vorgaben

Mehr noch: Die Gemeinden unterstützen grossmehrheitlich, dass im überfälligen nationalen «Aktionsplan Biodiversität» drei Massnahmen beschlossen werden, die der Natur im Siedlungsraum dienen. Zum einen finden 74 Prozent der Gemeinden Musterbaureglemente mit Bezug zur Biodiversität sinnvoll, die als Arbeitshilfen für die Ortsplanung dienen können. Gesamtschweizerische und regionale Zielvorgaben für Grün- und Freiflächen im Siedlungsraum finden zu 68 Prozent die Unterstützung der Gemeinden; gleich viel wie einheitliche Standards für eine biodiversitäts-freundliche Umgebungsgestaltung.

Zum Schluss hatten die Gemeinden die Gelegenheit für eine Mitteilung oder einen Wunsch an den SVS oder an dessen Sektionen. Über 120 Gemeinden kamen dieser Bitte nach. Der überwiegende Teil der Kommentare war sehr positiv; einer von ihnen sei hier herausgegriffen: «Die heutige Unterstützung durch den SVS/BirdLife Schweiz wird sehr geschätzt und auch genutzt. Die diversen Infobroschüren und Merkblätter sind sehr dienlich für aktuelle Projekte oder als Basis für Überzeugungsarbeit bei Dritten. Wir sind insbesondere dankbar, dass wir einen aktiven Naturschutzverein in unserer Gemeinde – und somit den direkten Draht zum SVS/BirdLife Schweiz – haben.»

Werner Müller ist Geschäftsführer des SVS/BirdLife Schweiz.

Anzahl Stellenprozente, die in der Gemeinde für den Naturschutz zur Verfügung stehen (N=528).

Finanzen pro Jahr für Naturschutz in den Gemeinden ohne Löhne (N=507).

74% aller Gemeinden erachten Musterbaureglemente als sinnvoll.

68% aller Gemeinden erachten Zielvorgaben für Grün- und Freiflächen als sinnvoll.

Gemeinden: wenig Mittel für Naturschutz