Auf Neuguinea konnte sich eine äusserst reiche Artenvielfalt entwickeln. Grund dafür ist einerseits die Lage: Die grosse Tropeninsel liegt nördlich von Australien im Grenzbereich zwischen asiatischer und australischer Faunenregion. Hinzu kommen die ausserordentlich vielseitige Topografie sowie die zahlreichen umgebenden Inseln in einem seismisch aktiven Gebiet. Gemäss Schätzungen kommen auf Neuguinea über fünf Prozent der weltweit bekannten Arten vor – auf einer Fläche, die weniger als ein Prozent der Landmasse der Erde umfasst. Rund 200 Säugetier-, 760 Vogel- und 20 000 Pflanzenarten leben auf der zerklüfteten, von einem Gebirgszug durchzogenen Insel, endemische Arten sind zahlreich vertreten.

Insgesamt ähnelt die Fauna jener Australiens. Die Säugetiere sind eher klein, wobei Beuteltiere, Fledermäuse und mäuseartige Nager vorherrschen. Zur Avifauna zählen so aussergewöhnliche Arten wie der Zweifarbenpitohui (Pitohui dichrous), dessen Haut und Federn ein hochwirksames Nervengift enthalten, oder die winzigen Spechtpapageien (Micropsitta), die kleinsten Papageien der Welt. Soweit bekannt ernähren sich Spechtpapageien zu einem grossen Teil von Pilzen und Flechten, was für Vögel sehr ungewöhnlich ist. Paradiesvögel und Laubenvögel, deren Männchen mit Aufsehen erregenden Balzdarbietungen um eine Partnerin werben, haben ihren Verbreitungsschwerpunkt ebenfalls auf Neuguinea und kommen in zahlreichen Arten vor.

In diesem Regenwald bei Kiunga balzt der Grosse Paradiesvogel – für die Eigentümer des Waldstücks eine willkommene Einnahmequelle. © Esther Wullschleger Schättin

Während der westliche Teil von Neuguinea zu Indonesien gehört, umfasst Papua-Neuguinea den östlichen Teil der Insel. Dieses Land ist in ganz besonderem Mass in verschiedendste Kulturen mit jeweils eigenen Sprachen und Gebräuchen aufgesplittert. Zahlreiche Stammesgemeinschaften leben nach wie vor in der Abgeschiedenheit von ihrer Subsistenzwirtschaft, also als Selbstversorger; ein Strassenzugang zu den Dörfern oder eine Landepiste in erreichbarer Nähe wird als Draht zur Aussenwelt normalerweise ausserordentlich geschätzt. Die Landrechte sind traditionell und oft nur mündlich geregelt, und der Staat ist in entlegenen Gebieten kaum präsent. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen der einzigartige biologische Reichtum schützen?

Naturschutz in der Abgeschiedenheit

Sehr abgelegene Gebiete wie die Foja Mountains im indonesischen Teil von Neuguinea bleiben wegen ihrer unwegsamen Lage meist vor Erschliessungsprojekten wie exzessiver Holzwirtschaft oder Bergbau bewahrt. «Solche Gebiete sind gewissermassen von Natur aus geschützt, da sich keine Erschliessungsmöglichkeiten zeigen», meint der Ornithologe Bruce Beehler, der für die amerikanische Naturschutzorganisation Conservation International auf Neuguinea tätig ist. «Auf eine Art sind sie erfolgreiche ‹Papier-Parks›. Es erfolgen sehr wenige aktive Schutzmassnahmen, und sie bleiben mangels Bedrohungen dennoch in gutem Zustand.»

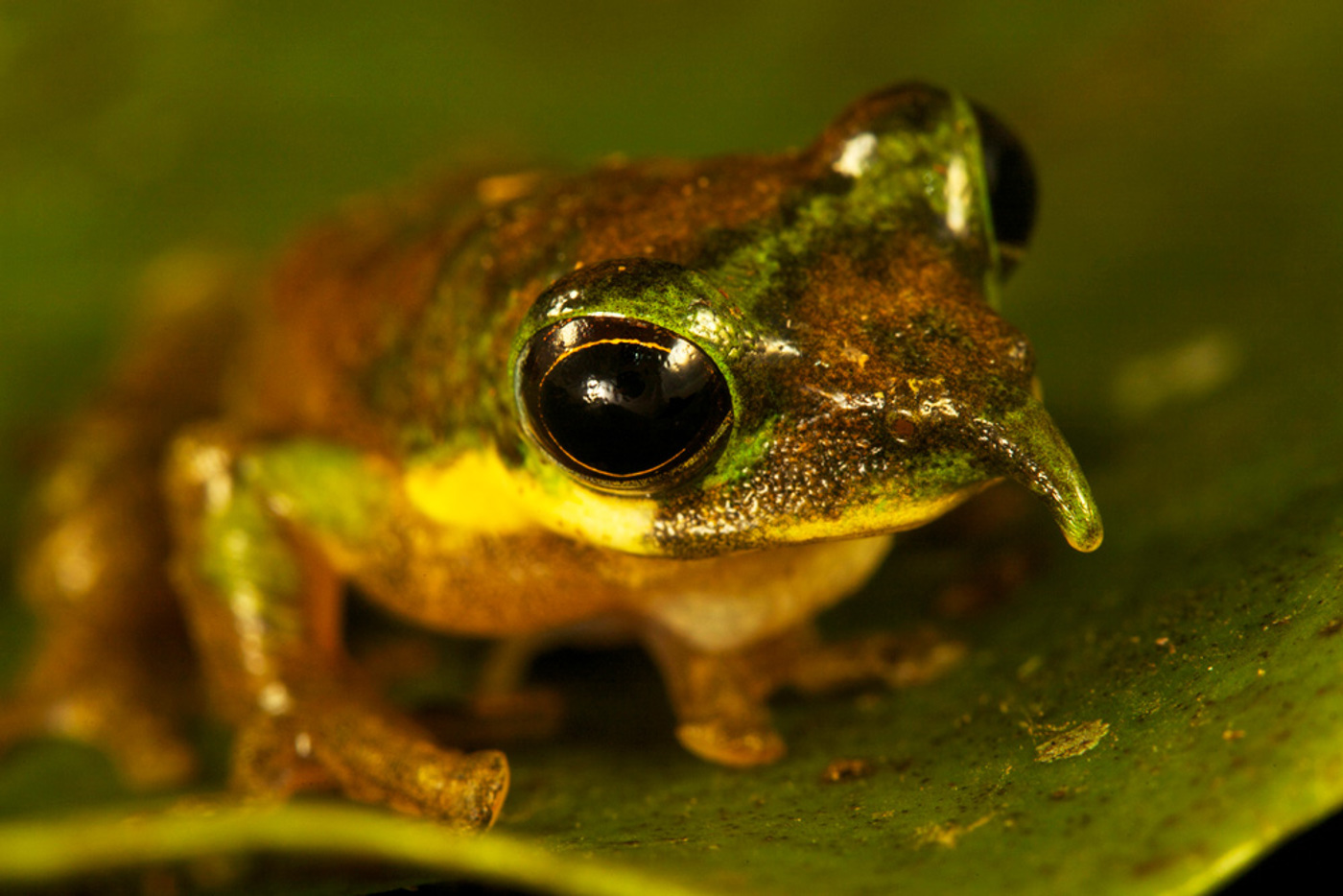

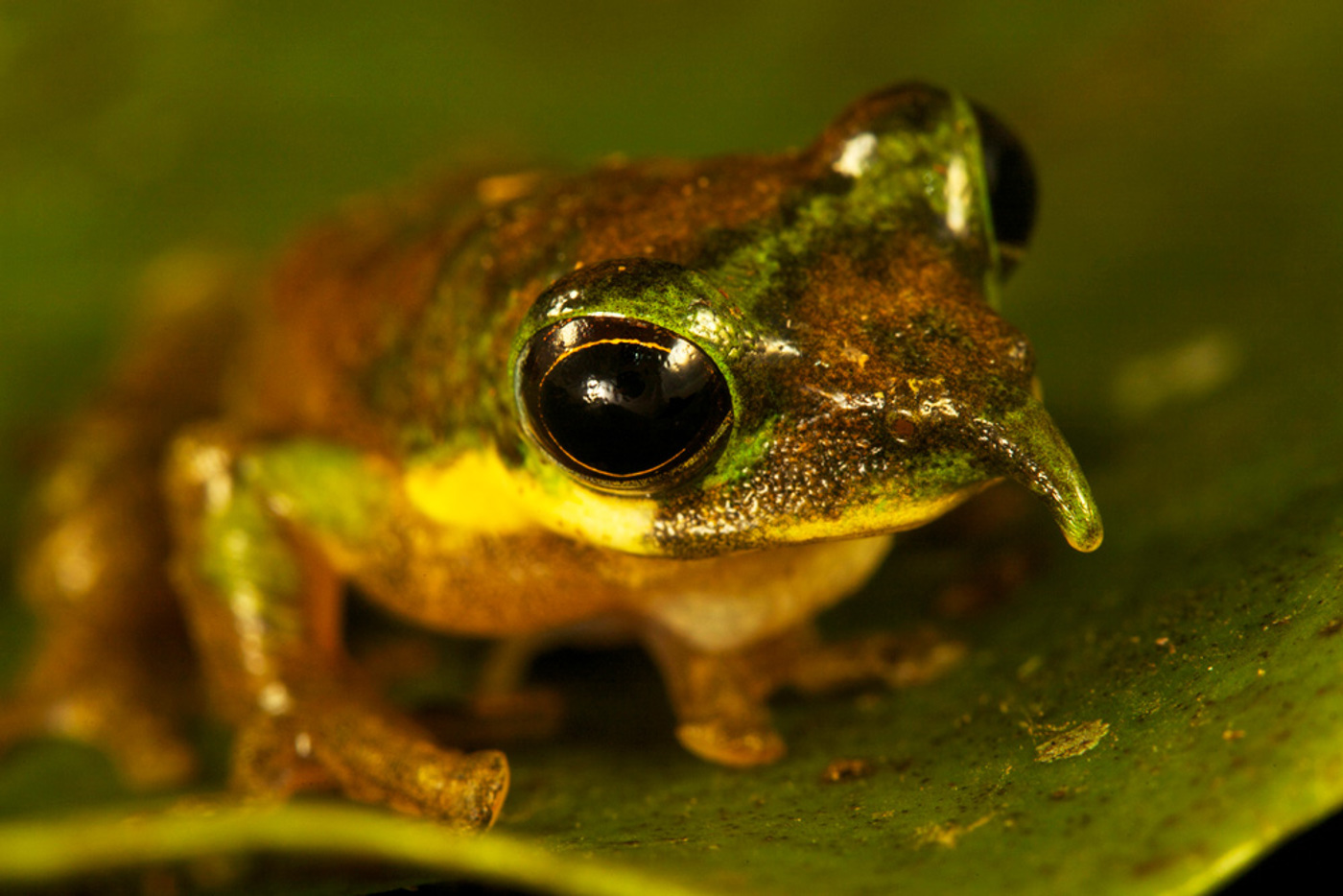

In den unzugänglichen Foja Mountains gibt es noch viele Arten zu entdecken. Auch bei diesem Langnasen-Baumfrosch (Litoria sp.) handelt es sich um eine neue Art. © Tim Laman / naturepl.com

Ein vielversprechendes Schutzprojekt wurde im Jahr 2009 an der Nordküste Papua-Neuguineas als erstes Naturschutzgebiet dieses Staates begründet. Nach den drei Flüssen Yopno, Uruwa und Som (kurz: YUS) benannt, umfasst das YUS-Naturschutzgebiet rund 76 000 Hektaren tropischen Regenwald und erstreckt sich von der Küste bis zu den Viertausendern der westlichen Saruwaged-Berge. Etwa 10 000 Dorfbewohner leben innerhalb des Schutzgebietes. Seine Bergregenwälder sind unter anderem Lebensraum des gefährdeten Matschie-Baumkängurus (Dendrolagus matschiei).

Das Matschie-Baumkänguru (Dendrolagus matschiei) lebt im Nordosten von Papua-Neuguinea, u.a. im YUS-Naturschutzgebiet. © Dave Watts / NHPA / Foto Natura

Ein vielversprechendes Schutzprojekt wurde im Jahr 2009 an der Nordküste Papua-Neuguineas als erstes Naturschutzgebiet dieses Staates begründet. Nach den drei Flüssen Yopno, Uruwa und Som (kurz: YUS) benannt, umfasst das YUS-Naturschutzgebiet rund 76 000 Hektaren tropischen Regenwald und erstreckt sich von der Küste bis zu den Viertausendern der westlichen Saruwaged-Berge. Etwa 10 000 Dorfbewohner leben innerhalb des Schutzgebietes. Seine Bergregenwälder sind unter anderem Lebensraum des gefährdeten Matschie-Baumkängurus (Dendrolagus matschiei).

Einzigartig an diesem Schutzprojekt ist, dass das Land im Eigentum der über 35 Dorfgemeinschaften verbleibt, die darin leben. Sie tragen das Projekt wesentlich mit und haben sich formell dazu bereit erklärt, jede Jagd, Holzfällerei oder Bergbau im Schutzgebiet zu unterlassen.

Die bisher eingerichteten Wildlife Management Areas (WMA) gehen mit solchen Auflagen weniger weit. WMA sind in Papua-Neuguinea die einfachste und verbreitetste Form von Schutzgebieten. Ihre Gründung kann einzig von traditionellen Landeigentümern beim Staat beantragt werden. Sie werden durch ein gewähltes Komitee der Landeigentümer selbst verwaltet, das verbindliche Regeln etwa zur Jagd oder zur Sammeltätigkeit festlegt. Oft entstehen sie, wenn sich Anlass zur Sorge um den Fortbestand der natürlichen Ressourcen zeigt. Wie beim Crater Mountain WMA spielt aber auch die Hoffnung auf Einnahmen durch Touristen und Forscher eine Rolle, welche die einzigartigen Naturräume besuchen.

In der Garu WMA auf der Insel Neubritannien nutzen die Einwohner unter bestimmten Auflagen die nahrhaften Eier des Bismarckhuhnes (Megapodius eremita), welche ihnen seit jeher als wichtige Eiweissquelle dienen. Das endemische Grossfusshuhn vergräbt seine Gelege in der Nähe vulkanischer Erdwärmequellen, wo die Eier dann, durch die Erdwärme ausgebrütet, sich selbst überlassen werden. Die Art gilt als nicht gefährdet, während etliche weitere Grossfusshuhnarten durch exzessives Eiersammeln stark dezimiert wurden. Die Garu WMA ist zudem beliebtes Ziel für ornithologisch interessierte Touristen, doch ist das Gebiet erst nach kilometerweiter Fahrt entlang sich endlos ausbreitender Palmölplantagen zu erreichen.

Wildlife Management Areas umfassen einen ungleich grösseren Flächenanteil als die wenigen Nationalparks des Landes, die allesamt vor der 1975 erlangten Unabhängigkeit des Staates begründet wurden. Auf weitere Nationalparks kann man wohl nicht hoffen. Der Staat sei nicht daran interessiert, dazu Land von seinen traditionellen Eigentümern zu erwerben, erklärt Beehler. Auf Interesse der Regierung würden hingegen Schutzgebiete nach dem Vorbild des YUS-Naturschutzgebiets stossen.

Nutzungsdruck nimmt zu

Die Besiedlungsdichte Papua-Neuguineas ist mit knapp 15 Einwohnern pro Quadratkilometer im Vergleich zu anderen tropischen Ländern relativ gering. Doch die Bevölkerungszahl nimmt zu, was den Druck auf die Wälder erhöht. In den meisten ländlichen Gebieten beziehen die Einwohner den Grossteil ihres Proteinbedarfs aus der Jagd; sie züchten relativ wenige Haustiere. Vor allem grössere Vögel wie der Helmkasuar (Casuarius casuarius) oder Krontauben (Goura cristata) sind begehrte Jagdbeuten. Auch Vögel, deren Federn traditionellerweise sehr gefragt sind, geraten durch die Bejagung unter Druck, etwa der Papuaadler (Harpyopsis novaeguineae), der Borstenkopf-Papagei (Psittrichas fulgidus) oder der Breitschwanz-Paradieshopf (Epimachus fastuosus).

Ein balzendes Männchen des Blauparadiesvogels (Paradisaea rudolphi) in der Nähe des Tari-Tals in Papua-Neuguinea. © Tim Laman / naturpl.com

Die traditionellen Landrechte der Einwohner sind in Papua-Neuguinea auf dem Papier durch die Verfassung geschützt. Rund 97 Prozent der Landesfläche befinden sich somit im Besitz der verschiedenen ethnischen Gruppen, die das Land besiedeln. Noch weist das Land die drittgrössten Regenwälder der Welt auf, doch allein zwischen 1972 und 2002 ist rund ein Viertel der ursprünglichen Regenwälder zerstört oder beeinträchtigt worden. Holzindustrie und Palmölproduktion boomen und lassen die Regenwälder rasch weiter schwinden. Nach Schätzungen der Weltbank erfolgen dabei 70 Prozent des Holzschlags illegal.

Dieser Mann aus der Volksgruppe der Huli in Papua-Neuginea trägt einen traditionellen Haarschmuck mit Federn von Paradiesvögeln. © Otto Plantema / Foto Natura

Industriekonzerne erwerben Landrechte von traditionellen Eigentümern oft mit unzimperlichen Methoden, wie unter anderem der Film «Bikpela Bagarap (Big Damage)» des Australiers David Fedele belegt. So zogen die Firmen durch Versprechungen von Infrastruktur oder Arbeitsplätzen die Landbesitzer mit Verträgen, die sie nicht verstanden, über den Tisch. Oft wurden die Besitzer aber schlicht zur Unterschrift gezwungen. Die Konsequenzen der Verträge, die ihr ganzes Land zerstörten, konnten die Menschen meist nicht erahnen. Umweltaktivisten zufolge hat «eine bestens vernetzte, unersättliche malaysische Holzmafia» die Regierung und die Regenwälder des Landes so gut wie in ihrem Besitz. Die Verflechtungen der Grossunternehmen mit dem Staat sind stark, und es profitieren wohl zu viele Leute von der Holzwirtschaft, als dass sich in dieser Hinsicht bald viel ändern könnte, meint Filmemacher Fedele.

Juvenile Kasuare wachsen nicht selten gezähmt bei Dorfbewohnern des Tieflandregenwaldes auf. © Esther Wullschleger Schättin

Ökotourismus als Chance

Neuguinea gilt als eine der vielfältigsten, am wenigsten erforschten und doch gefährdetsten Regionen der Welt. Doch viele entlegene Gebiete unterliegen einem dramatischen Wandel, sagte der Lettische Entomologe Dmitry Telnov. Mit seiner neuen Buchserie «Biodiversity, biogeography and nature conservation in Wallacea and New Guinea» hofft Telnov, zum Austausch zwischen in der Region tätigen Forschern beizutragen und einheimischen Forschern eine Publikationsplattform zu geben.

Im Hochland wie hier bei Tari Gap finden Vögel des alpinen Graslandes Lebensraum. © Esther Wullschleger Schättin

Forschungsexpeditionen haben denn auch immer wieder zu spektakulären Neuentdeckungen geführt. So wurden in den letzten Jahren unter anderem Zwergwallabys, eine neue Taubenart (Ducula sp. nov.), Hunderte von Insekten und anderen Wirbellosen sowie der bis dahin kleinste Frosch der Welt (Paedophryne amauensis) mit sieben bis acht Millimetern Länge gefunden.

Die Erfassung der Biodiversität in entlegenen Gebieten ist naturgemäss schwierig, und Veränderungen der Fauna, etwa im Zuge des Klimawandels, können höchstens punktuell erfasst werden. Eine Studie, die Bruce Beehler im Auftrag von Conservation International im YUS-Naturschutzgebiet durchführte, hat beispielsweise Verschiebungen in der Verbreitung verschiedener Vögel entlang eines Höhengradienten gezeigt, die auf Einflüsse des Klimawandels hindeuten könnten. Die lokalen Dorfgemeinschaften hätten längst Veränderungen bemerkt, berichtete Beehler, denn sie erleben die Folgen des Klimawandels in ihren Gärten.

Die im Land tätigen Naturschutzorganisationen sehen grosse Chancen im Ökotourismus. Gruppen von Vogelbeobachtern, die für einen kurzen Aufenthalt in der Abgeschiedenheit die entsprechend hohen Preise zu zahlen bereit sind und auch unbequeme Umstände in Kauf nehmen, bereisen das Land inzwischen regelmässig. Die ornithologisch interessierten Touristen haben einen Einkommenszweig beflügelt, der den farbenprächtigen Paradiesvögeln und anderen Tieren zweifellos zugute kommt.

Vor allem im Umfeld von Touristenlodges profitieren Landeigentümer davon, dass sie den Vogelbeobachtern gegen Entgelt Zugang auf ihr Land erlauben und sie zu den Balzplätzen der Paradiesvögel oder zu anderen ornithologischen Highlights führen. Solange die Vögel am Leben sind und balzen, können sie ein beträchtliches Einkommen generieren. «Ein einziges balzendes Männchen des Breitschwanz-Sichelhopfs (Epimachus fastuosus) kann einer Familie Tausende Dollar im Jahr einbringen», erzählt Beehler. «Heute ist es viel einfacher, balzende Paradiesvögel zu beobachten. Das ist aufregend.» Auch der lokale Guide Samuel Kepuknai, der die Kwatu Village Lodge an einem entlegenen Seitenfluss des Fly Rivers betreibt und seit 20 Jahren Touren führt, glaubt an die Chancen nachhaltig betriebenen Ökotourismus. «Die meisten Dorfbewohner sind Subsistenzfarmer, und so sind die Vögel auf ihrem Land nicht geschützt. Dies ist ein Weg, die lokale Bevölkerung [über den Wert der Biodiversität] aufzuklären.»

Das Verhalten der Touristen bestimmt indes den Umgang mit der Natur mit. Als wir im Tarital nach dem Beobachten des seltenen Blauparadiesvogels (Paradisaea rudolphi) zum Bus zurückkehren, führen uns die Landeigner ein paar handgefertigte Souvenirs zum Kaufen vor. In aller Arglosigkeit, ja beinahe mit Stolz – auch solche, die aus Kasuarknochen seien.

Esther Wullschleger Schättin ist Zoologin und freie Fachjournalistin. Sie schreibt für verschiedene Fach- und Publikumsmedien und hat Papua-Neuguinea im Juli/August 2010 bereist.

Mack A., Dumbacher J. (2007) : Birds of Papua. The Ecology of Papua, Part 1; The Ecology of Indonesia Series, Vol. VI.

Flannery T. (2002): Dschungelpfade. Abenteuerliche Reisen durch Papua-Neuguinea. München: Malik.

Zwischen Steinzeit und Moderne