Als wechselwarme Tiere sind die einheimischen Echsen und Schlangen auf lichte Lebensräume angewiesen, wo sie ausreichend Sonnenplätze finden, um sich aufzuwärmen. Gleichzeitig benötigen unsere Reptilien auch geeignete Versteckplätze, Jagdreviere und frostsichere Winterquartiere, die eierlegenden Arten darüber hinaus taugliche Eiablagestellen.

Derlei Ressourcen finden Reptilien nicht nur in ihren natürlichen Habitaten, sondern durchaus auch in der Kulturlandschaft. Mit Ausnahme der Europäischen Sumpfschildkröte (siehe S. 18-19) sind denn auch alle einheimischen Reptilienarten ausgesprochene Kulturfolger. Wenn sie ein minimales Angebot an Lebensräumen vorfinden, können sie hier auch heute noch intakte Populationen bilden. Dabei kommt den Kleinstrukturen eine herausragende Bedeutung zu: Nur wenn sie in ausreichender Zahl und Qualität vorhanden sind, haben Reptilien in der Kulturlandschaft eine Überlebenschance.

Kleinstrukturen, wie sie der SVS/BirdLife Schweiz mit seiner Kampagne 2001-2005 bekanntgemacht hatte, sind über Jahrhunderte hinweg im Rahmen der alltäglichen bäuerlichen Arbeit entstanden. Trockenmauern, Lesesteinhaufen und -wälle, Schnittgut- und Holzhaufen, Hecken oder verbrachende Feldraine sind deshalb nicht nur bedeutende Lebensraumelemente für Reptilien und viele andere Kleintiere, sondern auch Teil der Kulturlandschaft und eine wertvolle Bereicherung des Landschaftsbildes.

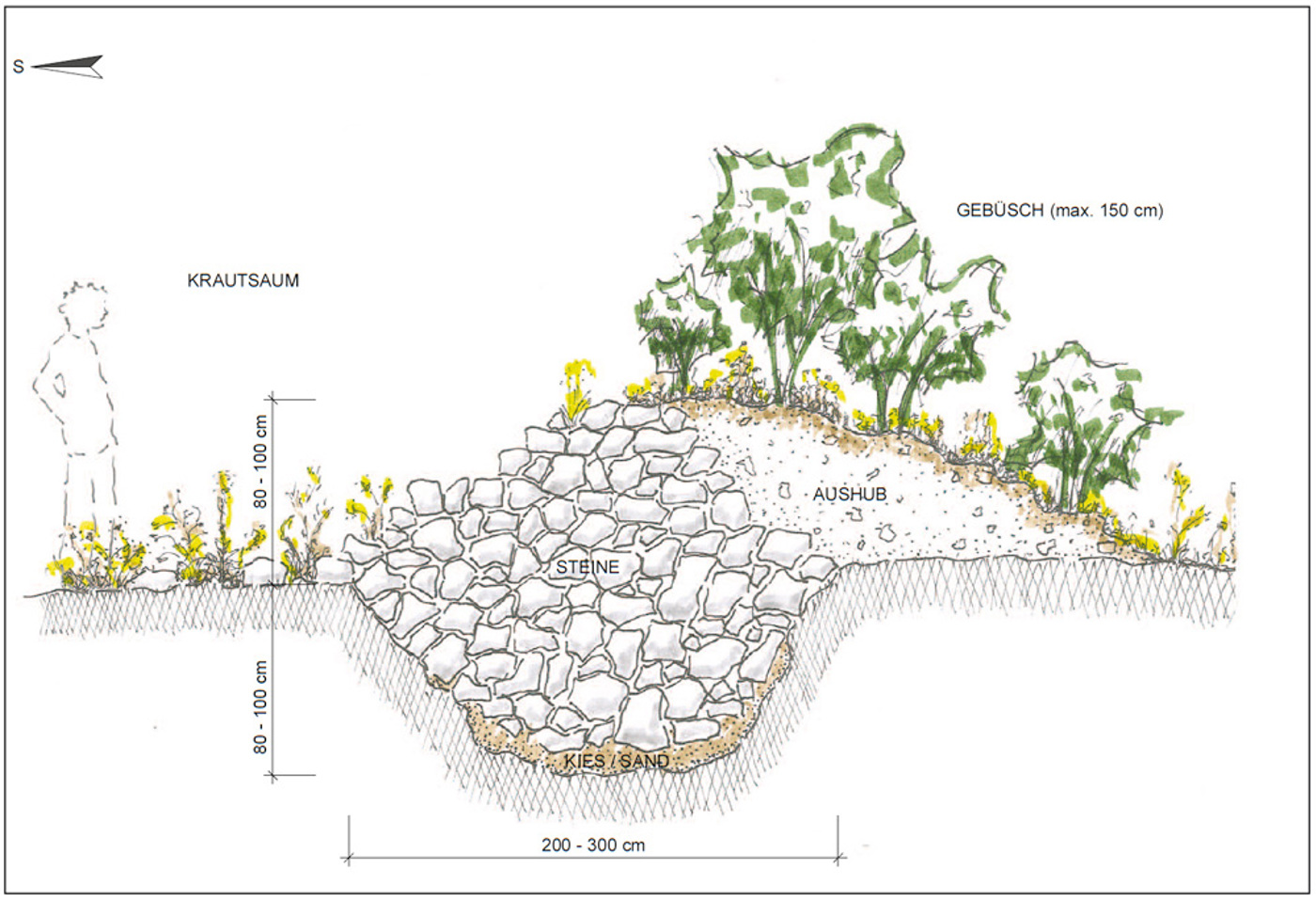

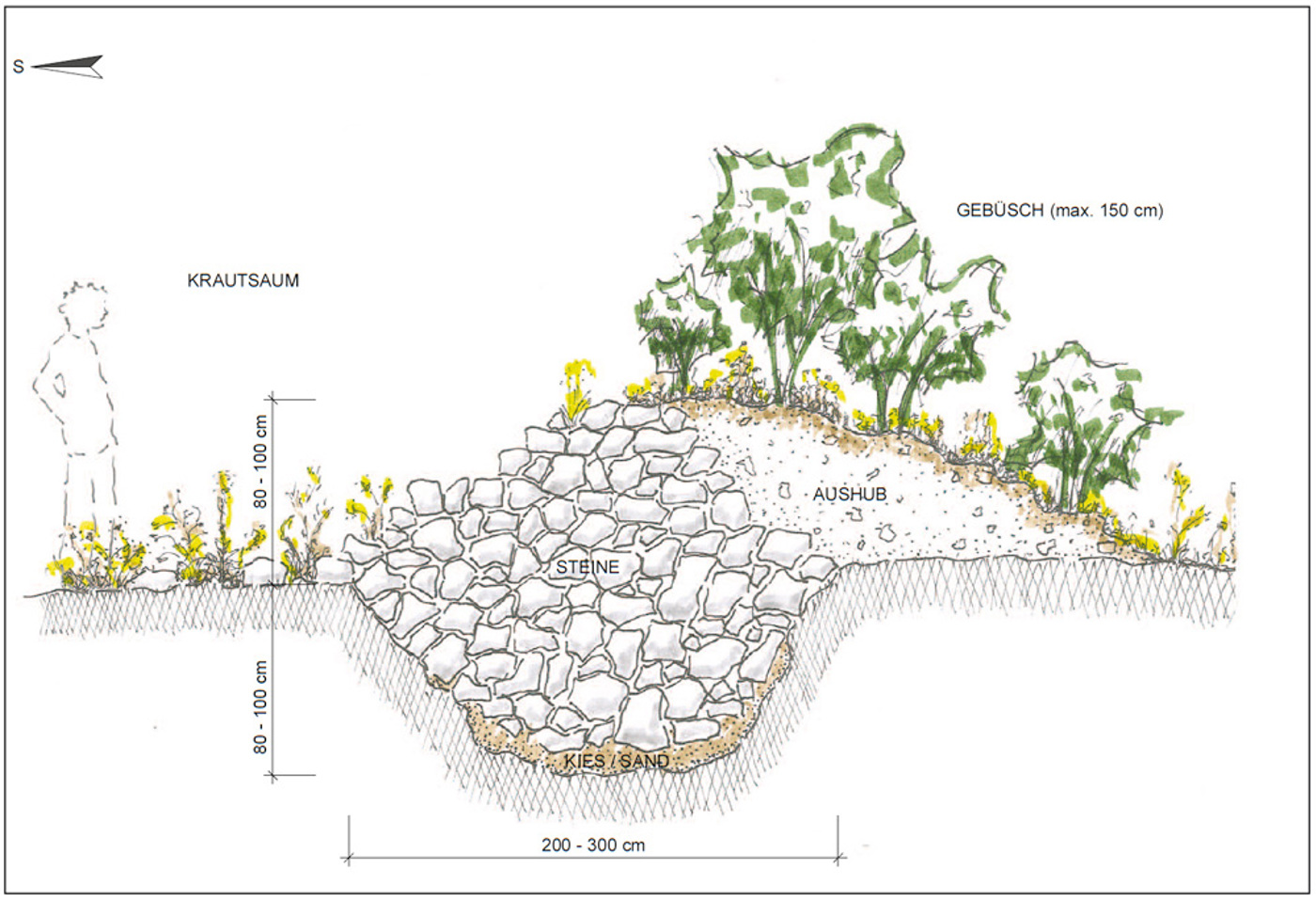

Für einen idealen Reptilien-Steinhaufen wird eine Mulde ausgehoben, die anschliessend mit Steinen aufgefüllt wird. Es gibt aber auch einfachere Varianten. Details sind dem Praxismerkblatt der karch zu entnehmen (siehe Angaben am Schluss des Artikels). © karch

Mit der Intensivierung der Landwirtschaft sind Kleinstrukturen in den vergangenen Jahrzehnten zur Rarität geworden. Einerseits standen und stehen sie einer maschinellen, immer grossflächigeren Bewirtschaftung im Weg, andererseits entsprechen sie wohl bis heute nicht der schweizerischen Vorstellung einer ordentlichen, aufgeräumten Landschaft. Mit den Kleinstrukturen verschwanden auch die Reptilien aus der Kulturlandschaft: Von den 14 einheimischen Arten gelten heute 11 als mehr oder weniger stark gefährdet. Ein sehr wichtiger Schlüssel zum Fortbestand unserer Echsen und Schlangen liegt denn auch in der umfassenden Erhaltung der noch vorhandenen Kleinstrukturen in der Kulturlandschaft. Doch die ist keineswegs selbstverständlich: Immer noch werden zahlreiche Lesesteinhaufen und Trockenmauern im Rahmen von mehr oder weniger legalen Meliorationen weggeräumt. Das passiert gerade auch im Berggebiet, wo teilweise noch Reste hochwertiger Netze an Kleinstrukturen vorhanden sind, die unbedingt zu erhalten und zu pflegen wären, da sie eigentliche Hotspots für unsere Reptilien darstellen.

Wo die Kleinstrukturen bereits aus dem Landschaftsbild verschwunden sind, müssen sie zwingend neu angelegt werden, wenn man Reptilien fördern und zurück in die Kulturlandschaft bringen will. Mit etwas gutem Willen kann das durchaus im Einklang mit der landwirtschaftlichen Nutzung erfolgen. Blindschleichen & Co. haben keine exorbitanten Raumansprüche – sie nehmen auch mit Saumbiotopen Vorlieb, wenn sich darin hochwertige Kleinstrukturen befinden.

Steinhaufen braucht das Land!

Vor allem Steinhaufen kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie werten, in unterschiedlichsten Formen und Grössen angelegt, einen potenziellen Reptilienlebensraum in hervorragender Weise auf. Steinhaufen oder Steinwälle können im Randbereich von landwirtschaftlichen Nutzflächen angelegt werden, etwa auf Brachstreifen oder entlang von Hecken und Böschungen, aber auch an sonnigen Waldrändern, entlang von Fliessgewässern, Verkehrswegen oder im Siedlungsraum.

Falsch machen kann man dabei wenig. Dennoch gilt es, einige wichtige Punkte zu beachten. So arbeitet man am besten mit Gesteinsmaterial aus der Region, das sich auch aus geologischer Sicht gut ins Landschaftsbild einfügt. Vielleicht können noch vorhandene alte Steinhaufen als Vorbild dienen? In Gegenden, wo es gar keine Steine gibt, lassen sich Reptilien auch mit Kraut- und Altgrassäumen, Hecken und Holzhaufen fördern. Im Bereich von Fliessgewässern arbeitet man eher mit Geröll und Geschiebe (Bollensteine), in Ackerbaugebieten oder auf Alpweiden sind die ohnehin anfallenden Lesesteine ideal, anderswo können Bruchsteine aus einem nahe gelegenen Steinbruch zum Einsatz kommen. Wird Material zugekauft, wählt man am besten formwilde, unsortierte Steine, die zu gut 80 Prozent einen Durchmesser von 20 bis 40 cm haben. Einige grössere Blöcke sind eine ideale Ergänzung, inselartig kann auch etwas feineres Material eingebaut werden, um einen mageren Bewuchs zu fördern. Ein häufiger Fehler beim Bau von Steinhaufen ist die Wahl ungeeigneter oder uniformer Korngrössen: Zwischen allzu kleinen Steinen finden Reptilien keine passenden Hohlräume, und Stapel aus allzu grossen Blöcken werden dem Deckungsbedürfnis von Schlangen und Echsen ebenfalls nicht gerecht.

Neu angelegte Steinhaufen wirken anfangs etwas kahl. Mit der Zeit fügen sie sich aber nicht nur hervorragend ins Landschaftsbild ein; ein teilweiser Bewuchs wirkt sich auch für Reptilien positiv aus. © Andreas Meyer

Dieser ältere, schön eingewachsene Steinhaufen bietet verschiedenen Reptilienarten Sonnplatz und Unterschlupf. © Andreas Meyer

Völlig kahle, sonnendurchglühte Kleinstrukturen mögen Echsen und Schlangen übrigens nicht besonders. In der Regel lieben sie ein abwechslungsreiches Mosaik und einen möglichst breiten Verzahnungsbereich aus Steinbrocken, krautiger Vegetation und einigen niedrigen Büschen. Die Vegetation bietet Schutz vor Feinden sowie Rückzugsmöglichkeiten und ein günstiges Mikroklima bei sehr heissem oder windigem Wetter.

Steinhaufen dürfen also durchaus teilweise überwachsen. Besonders ideal sind kriechende Pflanzen wie beispielsweise die Waldrebe. Ein möglichst breiter Altgrassaum, den man so selten wie möglich mäht oder noch besser verbrachen lässt, wertet einen Steinhaufen zusätzlich auf – Reptilien lieben es, sich im schnell aufwärmenden Altgrasfilz zu verstecken. Kleinwüchsige Büsche auf der sonnenabgewandten Seite eines Steinhaufens wirken sich ebenfalls positiv aus. Allerdings müssen aufkommende Gehölze, die einen Haufen im Tagesverlauf allzu stark beschatten, regelmässig auf Stock gesetzt werden. Steinhaufen und viele andere Kleinstrukturen gewinnen mit zunehmendem Alter an Qualität. Hat sich erst einmal ein optimaler Bewuchs eingestellt und die Kleinstrukturen eine gewisse «Patina» entwickelt, sind sie für Reptilien am wertvollsten.

Es kann also mehrere Jahre dauern, bis Eidechsen oder sogar Schlangen eine Kleinstruktur nutzen. Haben Sie Geduld und verzichten Sie bitte auf Ansiedlungsversuche – die gewünschten Arten kommen mit der Zeit ganz von alleine!

Andreas Meyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der karch und verantwortlich für den Reptilienschutz in der Schweiz.

Sonderfall Zauneidechse

In den letzten Jahren haben sich vor allem eingeschleppte Bestände der Mauereidechse (Podarcis muralis) in vielen Regionen der Schweiz stark ausgebreitet. An verschiedenen Standorten hat die Mauereidechse inzwischen die gefährdete Zauneidechse (Lacerta agilis) vollständig oder teilweise verdrängt. Die Mechanismen, die hinter diesen Konkurrenz- und Verdrängungsprozessen stehen, sind noch nicht bekannt. Es macht aber sicher Sinn, die Zauneidechse nicht durch gut gemeinte Fördermassnahmen einem zusätzlichen Konkurrenzdruck durch die Mauereidechse auszusetzen. Die Zauneidechse ist in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebietes eine steppen- und rasenbewohnende Art, die auch strukturarme Lebensräume besiedeln kann, wenn ausreichend Versteckmöglichkeiten in Form von Altgrasinseln und Kleinsäugerbauten vorhanden sind. Auch in der Schweiz finden wir die Zauneidechse recht häufig in eher strukturarmen Habitaten wie Magerwiesen oder Eisenbahnböschungen. An derartigen, reinen Zauneidechsenstandorten ist der Bau von Steinhaufen nicht das Mittel der Wahl, um die Art zu fördern. Das gilt vor allem, wenn mit einem Einwandern der Mauereidechse gerechnet werden muss, die von Steinhaufen oder anderen Steinstrukturen stärker profitiert als die Zauneidechse. Im Sinne der Zauneidechse optimiert man in solchen Fällen besser das Mahdregime und fördert Altgrassäume und -inseln, oder man legt Niederhecken und Totholzhaufen an. Die karch berät Sie im Einzelfall gerne (Kontaktadresse am Schluss des Artikels).

Wo die Zauneidechse dem Konkurrenzdruck der Mauereidechse ausgesetzt ist, fördert man sie mit Vorteil mit anderen Kleinstrukturen als Steinhaufen oder durch ein geeignetes Mahdregime.

Praxismerkblatt Kleinstrukturen – Steinhaufen und Steinwälle. Meyer A. et al. (2011). Bezug: karch Koordinationsstelle für Amphibienschutz in der Schweiz, Passage Maximilien-de-Meuron 6, 2000 Neuenburg, Tel. 032 725 72 07, info@karch.ch, www.karch.ch

«Unordnung» im Dienst der Natur