Naturschutzgebiete kennt jede und jeder. Aber wer war schon mal in einem Meeresschutzgebiet? Es gibt sie tatsächlich. Nicht alle liegen am anderen Ende der Welt, wo zum Beispiel das Australische Great Barrier Reef oder der Hawaii Meeresnationalpark mit jeweils etwa 350 000 Quadratkilometern Fläche zu den grössten Schutzgebieten überhaupt gehören. In der näheren Umgebung liegen zum Beispiel das Niederländisch-Deutsch-Dänische Wattenmeer, jetzt auch als Weltnaturerbe anerkannt, und das kleine Port Croz Reservat vor der französischen Mittelmeerküste. Hier führt ein Unterwasserlehrpfad durch die anderswo nicht mehr zu erlebenden natürlichen Reichtümer der mediterranen Flora und Fauna.

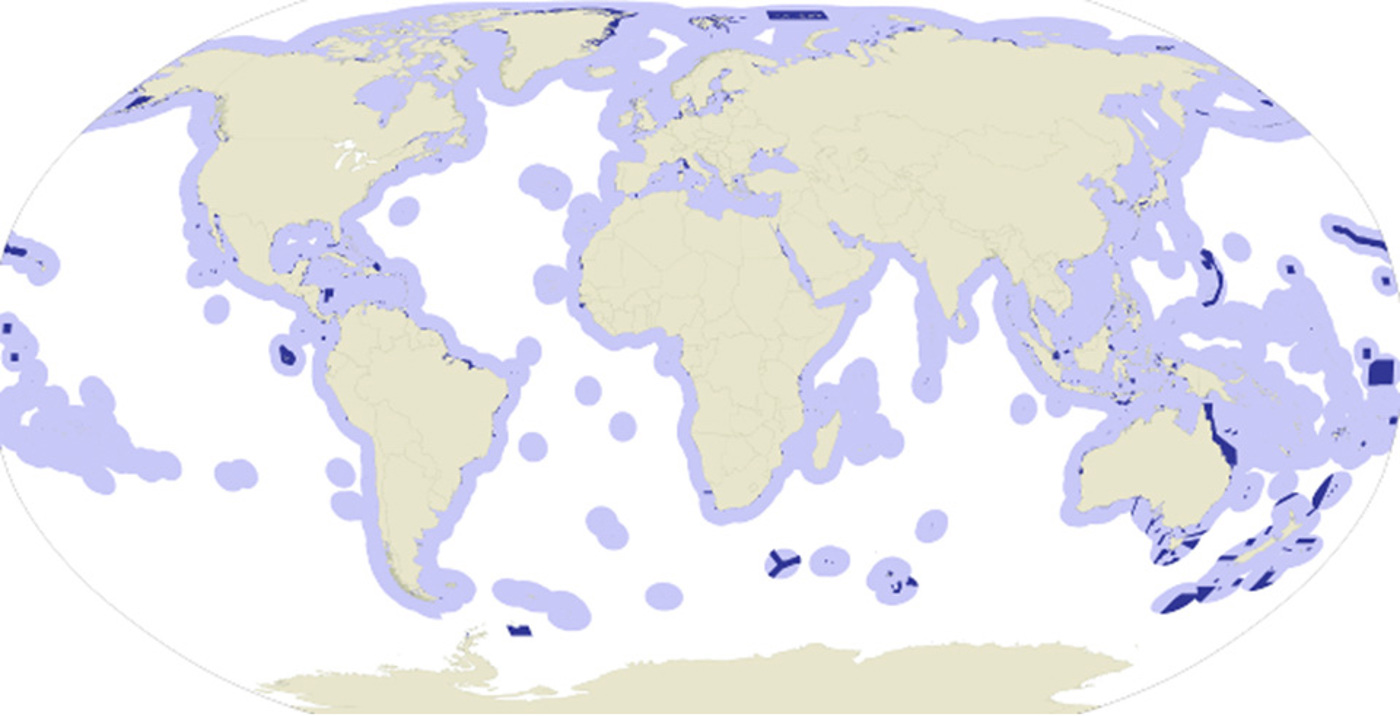

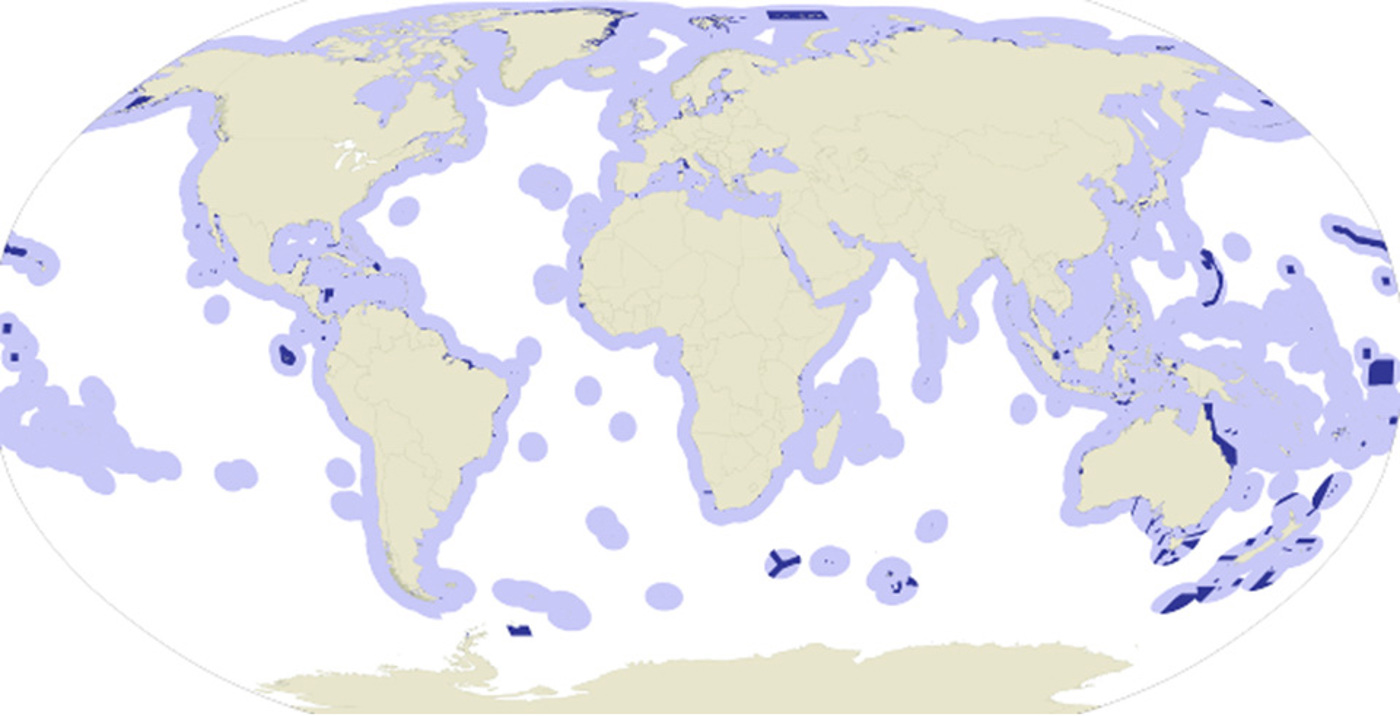

Anlässlich der Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention letzten Herbst in Nagoya ergab die Überprüfung der Biodiversitätsziele 2010 insgesamt 5878 Meeresschutzgebiete mit einer Fläche von zusammen mehr als 4,2 Millionen Quadratkilometern. Das hört sich nach viel an, entspricht aber nur etwa einem Prozent der Meeresoberfläche und schliesst auch solche Gebiete ein, die gar nicht oder nur ineffektiv verwaltet werden. Und das ist leider bislang bei den meisten Meeresschutzgebieten der Fall. Auch in küstennahen Gewässern liegt die formale Abdeckung bei durchschnittlich weniger als fünf Prozent. Sie kann aber regional 20 bis 25 Prozent erreichen wie im Östlichen Indopazifik und im tropischen Ostpazifik. Im nordatlantischen Raum, einschliesslich Mittelmeer und Schwarzem Meer, haben 22 EU-Staaten nach der EU-Vogelschutzrichtlinie Natura 2000 rund 103 000 Quadratkilometer Fläche als Meeresschutzgebiet ausgeschieden, das entspricht 2,3 Prozent der Landesfläche der EU. Nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sind es knapp 3 Prozent. Immerhin wächst das marine Natura 2000 Netzwerk stetig. Doch der deutliche Rückstand in der Ausweisung von marinen gegenüber terrestrischen Natura 2000 Gebieten spiegelt sich auch global, denn weltweit sind zumindest 15 Prozent der Landfläche als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Wie kommt es zu diesem Ungleichgewicht?

Weltkarte der Meeresschutzgebiete, Stand 2010. Schutzgebiete sind dunkel-violett, die jeweiligen nationalen Aussenwirtschaftszonen lila unterlegt. © IUCN

Meeresschutzgebiete haben in manchen Gegenden wie in den Pazifischen Inselstaaten eine lange Tradition, weil ein Grossteil der Bevölkerung dort direkt vom Meer lebt. In den meisten Industrieländern dagegen ist nur ein kleiner Teil der Menschen direkt von den natürlichen Rohstoffen des Meeres abhängig. Für viele besteht der Kontakt zum Meer nur als Touristin oder Tourist oder dann indirekt durch den Konsum von Meeresprodukten. Somit fühlen sich die meisten Menschen von der zunehmenden Intensivierung und Industrialisierung der Meeresnutzung kaum betroffen.

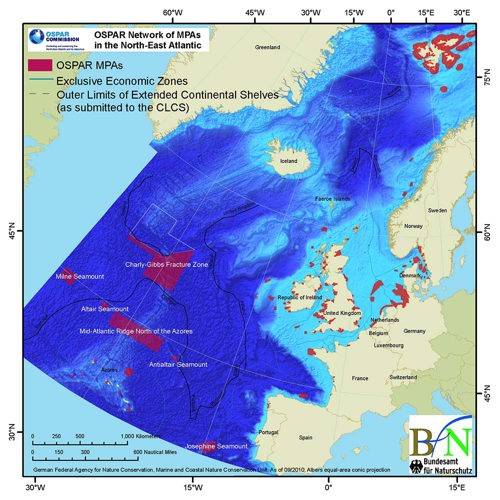

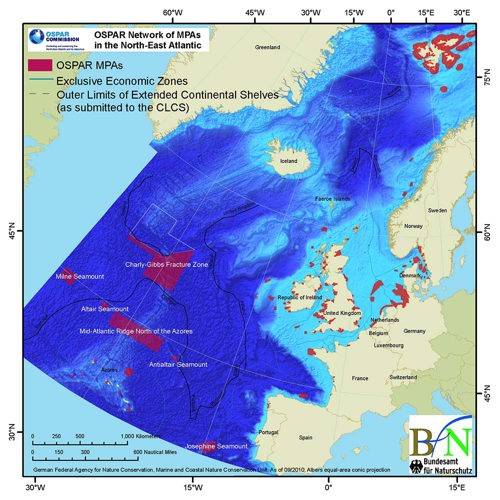

Die Meeresschutzgebiete, die zum angestrebten ökologisch kohärenten Netzwerk gut gemanagter Meeresschutzgebiete beitragen sollen, sind rot markiert. 15 Vertragsstaaten der Nordostatlantischen Umweltkonvention OSPAR haben vereinbart, dass diese Gebiete bis 2016 eingerichtet sind. © Bundesamt für Naturschutz (BfN), Aussenstelle Insel Vilm, Fachgebiet Meeres- und Küstennaturschutz

Einrichten von Schutzgebieten schwierig

Die Probleme der Meeresschutzgebiete sind im Prinzip vergleichbar mit denjenigen von Naturschutzgebieten an Land. Grundsätzlich verschieden ist jedoch, dass die Schätze des Meeres traditionell keinen Eigentümer haben, also Gemeingut sind, für dessen Erhalt sich lange Zeit niemand verantwortlich fühlte. Zudem trug die Wissenschaft lange Zeit zum Mythos bei, dass die Ressourcen des Meeres unerschöpflich seien. Nur sozial stabile Gemeinschaften von Fischern, die über Generationen dieselben Fanggründe befischen wollten, haben in manchen Gebieten – solange sie eigenverantwortlich handeln konnten – quasi Nutzergemeinschaften gebildet. Sie vereinbarten miteinander Massnahmen zum Erhalt der Ressourcen wie zum Beispiel Laich- und Jungfischschongebiete.

Ausserdem finden langfristige Veränderungen der Meeresumwelt wie der Verlust von strukturreichen Lebensräumen oder die Verringerung der maximalen Grössen von Fischen verborgen unter der Meeresoberfläche statt. Sie bleiben weitgehend unbemerkt, da höchstens Fischerfamilien ein entsprechendes «Generationengedächtnis» haben. So halten wir die verarmten Ökosysteme von heute für normal und vergleichen sie bestenfalls mit unseren Kindheitserinnerungen. Doch in jüngster Zeit werden vermehrt historische Dokumente ausgewertet, die die radikalen, durch Menschen verursachten langfristigen ökologischen Veränderungen aufzeigen.

Hinzu kommen bisher ungelöste rechtliche Probleme für die Einrichtung von Meeresschutzgebieten auf hoher See ausserhalb der durch nationale Gesetzgebung regulierten Aussenwirtschaftszonen (AWZ). Diese erstrecken sich in der Regel bis 200 Seemeilen vor der Küstenlinie. Zwar entstanden in Gebieten mit regionalen Umweltkonventionen in den letzten Jahren einige Präzedenzfälle für die Einrichtung von Meeresschutzgebieten ausserhalb nationaler Rechtsprechung. Hierzu gehören das «Pelagos» Walreservat in der Ligurischen See 1999, das erste antarktische Meeresschutzgebiet «South Orkney» in der Weddell See 2009 und 2010 der erste Teil eines Netzwerks von Meeresschutzgebieten im Nordostatlantik (siehe Abbildung Seite 13 unten). Doch global gibt es zurzeit noch keine Mechanismen, um das weltweite repräsentative Netzwerk von Meeresschutzgebieten zu schaffen, das alle Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention anstreben. So ist ungeklärt, wer die Gebietsauswahl trifft, wer die notwendigen Schutzmassnahmen bestimmt und wer die in der Regel durch internationale Organisationen wie die Internationale Seebodenbehörde, die Internationale Schifffahrtsorganisation oder die regionalen Fischereimanagement-Organisationen durchzuführenden Massnahmen koordiniert und überwacht. Um den Schutzstatus von Gebieten jenseits nationaler Gesetzgebung global verbindlich zu machen, müsste aber zum Beispiel in einer Umsetzungs-Vereinbarung zum Internationalen Seerecht festgelegt werden, welches Gremium nach welchen Kriterien global relevante Entscheidungen treffen kann.

Fischmarkt in Coquimbo, Chile. © Roberto Rinaldi / naturepl.com

Störfaktor Mensch

Weltweit sind mindestens 40 Prozent aller Meeresgebiete durch menschliches Handeln stark verändert worden, so durch die exzessive industrielle Fischerei der letzten Jahrzehnte, Verschmutzung und Nährstoffanreicherung durch Einträge von Land und Schifffahrt, Bergbau und Öl- und Gasförderung in immer tieferen Gewässern. Wir können heute deutlich messen, dass sogar in dem von uns überschauten kurzen Zeitraum der Artenreichtum und die Lebensraumqualität dramatisch zurückgehen und Nahrungsnetze verändert werden. Der Anteil der statistisch erfassten erschöpften Fischbestände stieg laut Welternährungsorganisation von 1974 bis 2008 von 10 auf 32 Prozent, weitere 50 Prozent gelten als «voll ausgeschöpft». «Nebenbei» wurden einige Hai- und Rochenarten fast ausgerottet. Erst in den letzten Jahren wurden Methoden entwickelt, um den Seevogel- und Schildkrötenbeifang zu verringern. Der zunehmende Unterwasserlärm plagt vor allem Wale, Delfine und andere Arten, die auf akustische Kommunikation angewiesen sind.

Das Foto zeigt einen Teil des Mülls, der auf einem Schleppzug von etwa 10 Kilometern in 4450 m Tiefe gesammelt wurde. Er besteht aus Plastik, Gewebe, Tauwerk, Dosen, Flaschen, Teer, Schlacke und anderem mehr. © Sabine Christiansen

Dennoch werden immer weitere riskante Unternehmungen geplant und wohl auch durchgeführt werden, wie zum Beispiel der Abbau von Erzen aus den sensibelsten Ökosystemen der Tiefsee und die Gewinnung von Methangas aus fragilen Gashydratlagerstätten am Kontinentalhang. Haben wir etwas aus der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko 2010 gelernt? Offensichtlich nicht!

Um den Negativtrend der marinen Biodiversität zu stoppen, braucht es die Einsicht, dass biologisch intakte Meere nicht «nur» einen Eigenwert haben, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Ernährung von Millionen Menschen, für Tourismus, Küstenschutz und zur Dämpfung der globalen Klimaerwärmung sind. Leider können vor allem die in industriellem Massstab betriebenen Nutzungen nicht einfach zurückgeschraubt werden. Daher brauchen wir als zumindest vorübergehendes Hilfsmittel ein repräsentatives Netzwerk von Schutzgebieten. Dieses muss so dimensioniert sein, dass trotz menschlicher Nutzung ausserhalb der Schutzgebiete insgesamt keine wesentlichen ökologischen Eigenschaften und Funktionen verloren gehen.

Ohne Regeln geht es nicht

Das (offene) Geheimnis von erfolgreichen Naturschutzgebieten ist das konsequente Durchsetzen von Regeln für die Nutzung durch den Menschen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass vor allem in Gebieten, in denen keinerlei Entnahme von Organismen gestattet ist, bereits nach wenigen Jahren die Artenzahl vergrössert, die Lebensraumstruktur und -vielfalt vermehrt und die Individuenzahl und Biomasse der lebenden Organismen erhöht ist. Solche Meeresschutzgebiete können eine grosse Ausstrahlung in die Umgebung erzielen, indem beispielsweise Fische über die Grenzen des Schutzgebietes hinweg abwandern und zur Auffüllung genutzer Bestände beitragen. Doch auch traditionell geregelte Nutzungen, wie beispielsweise auf den Fidji-Inseln praktiziert, können das Ökosystem langfristig erhalten.

Weiträumig wandernde Arten wie Thunfische, Wale und Delfine oder Schildkröten brauchen in Gebieten, die sie immer wieder zur Paarung oder Jungenaufzucht aufsuchen, Entlastung von direkten menschlichen Einflüssen. Auch zum Erhalt der Seevogelpopulationen können Schutzgebiete in den sensibelsten Lebensräumen einen Beitrag leisten, zum Beispiel in den Nahrungsgebieten in unmittelbarer Nähe der Brutstätten, in besonders produktiven Zonen auf hoher See oder in den regelmässig aufgesuchten Überwinterungsgebieten.

Wichtig ist, für jedes ausgesuchte Gebiet angepasste Massnahmen zu entwickeln und durchzusetzen. Das muss nicht heissen, dass für jedes Schutzgebiet eine Nationalparkbehörde eingerichtet werden muss. Man braucht auch keinen «Zaun», sondern räumlich definierte, an den Zweck angepasste Massnahmen. Eine integrierte, ganzheitliche Meeresraumplanung kann dabei ein wichtiges Hilfsmittel sein, um zwischen den Ansprüchen von Naturschutz und Naturnutzung zu vermitteln. Ein Meeresschutzgebiet dient dann dem Schutz der betroffenen Arten, wenn ein Staat, eine Behörde oder eine Gemeinde für das Schutzgebiet eine rechtliche Grundlage für Entscheidungen hat und sich zudem verantwortlich fühlt, die langfristig gesteckten Ziele zu erreichen.

Blauwal in Baja California, Mexiko. © Oekovision GmbH, 8967 Widen

Eines der Instrumente, um die rapide Verminderung der Artenvielfalt zu verringern, ist die von den Vertragsstaaten der Biodiversitätskonvention vereinbarte Vorgabe, bis 2020 ein globales, alle Lebensräume repräsentativ abdeckendes Netz von Meeresschutzgebieten einzurichten. Die durch Meeresschutzgebiete abzudeckende Fläche soll mindestens zehn Prozent der Meeresfläche betragen. Mittlerweile wurden Rahmenkriterien für die Auswahl des Schutzgebietsnetzes festgelegt, derzeit werden Vorschläge für Meeresgebiete erarbeitet, die diesen Kriterien genügen. Einen dieser Vorschläge liefert BirdLife International. Analog den IBAs (Important Bird Areas) zu Land, mit denen BirdLife International seit 25 Jahren erfolgreich Prioritäten im Schutz von Gebieten setzt, schlägt BirdLife auch marine IBAs vor.

Die vereinbarten 10 Prozent können allerdings nur das absolute Minimum sein, um sozusagen die «Kronjuwelen des Meeres» vor Raubbau zu schützen. Dazu ist es notwendig, den Zugang zu diesen Gebieten so zu regeln, dass sich die dortigen Ökosysteme möglichst natürlich entwickeln können. Erst wenn wir Bescheid wissen, wie sich Ökosysteme unbeeinflusst entwickeln, lässt sich abschätzen, welche Massnahmen ausreichend sind, um ausserhalb der Schutzgebiete eine langfristig nachhaltige Nutzung zu ermöglichen – eine schwierig zu ermittelnde Balance.

Sabine Christiansen ist Biologin mit Schwerpunkt biologische Ozeanographie. Sie arbeitet seit mehr als 10 Jahren freiberuflich zu Themen des Meeresnaturschutzes.

Schatztruhen für die Kostbarkeiten der Meere