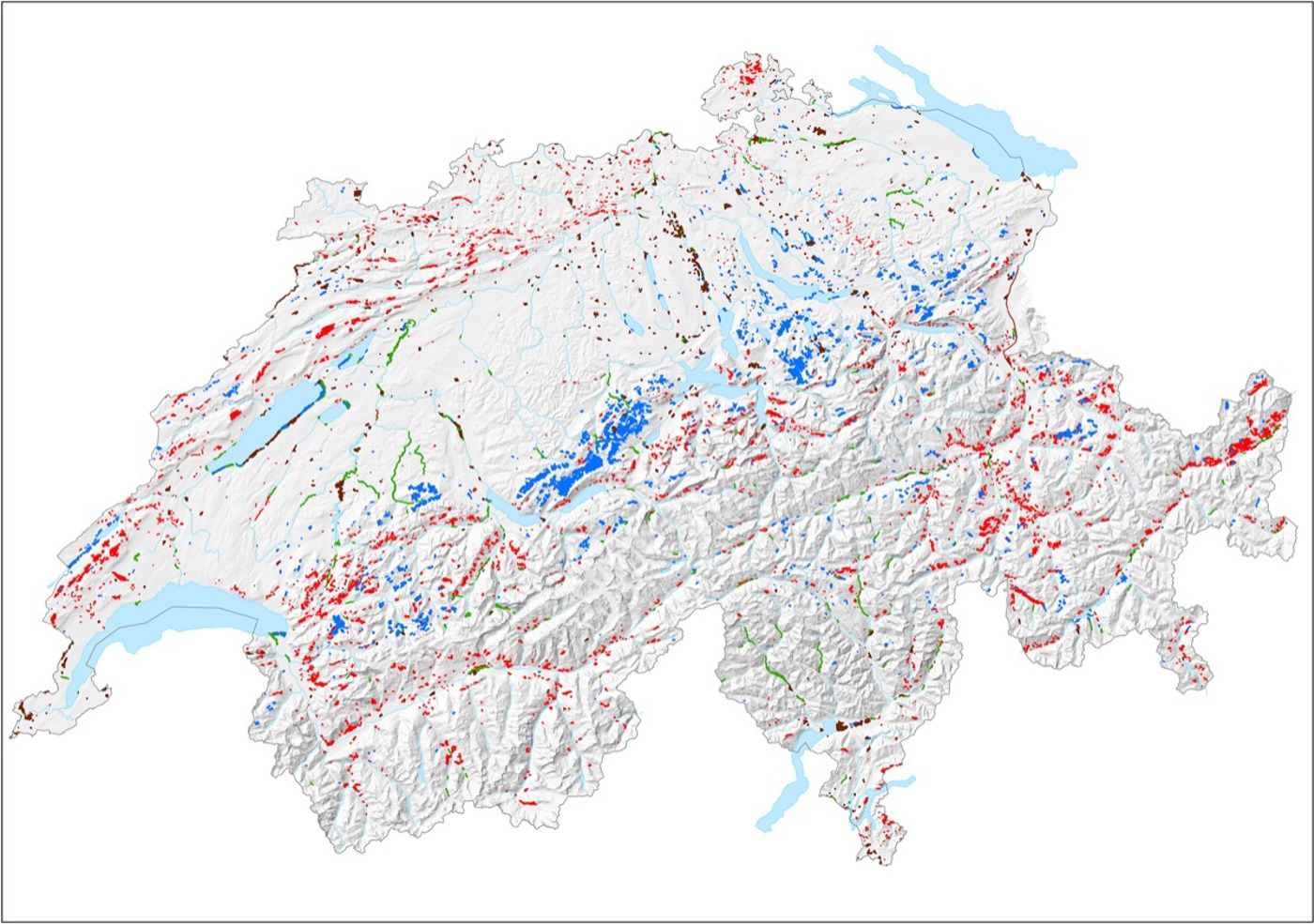

Verwunschene Moore rund um die Ibergeregg SZ, üppige Auenwälder in den Bolle di Magadino TI, fantastische Blumenwiesen bei Les Prés d’Orvin oberhalb des Bielersees – es sind die grössten und allerschönsten unserer Naturgebiete, die Eingang gefunden haben in die Inventare der Biotope von nationaler Bedeutung. Rund 6800 sind es an der Zahl. Das tönt nach viel, doch flächenmässig ist es wenig: Insgesamt nehmen die «Objekte», wie die Schutzgebiete im Zusammenhang mit den Inventaren genannt werden, nur gerade 2,17 Prozent der Landesfläche ein. Eingezeichnet auf einer Schweizerkarte ergeben sie lediglich einige Punktewolken.

So winzig sie sich auf der Landeskarte ausmachen: Für die Biodiversität sind es die wertvollsten Flächen des Landes. Über 1000 bedrohte Arten leben in diesen Überbleibseln einst ausgedehnter Lebensräume. Dass diese nicht ganz verschwunden sind, ist hauptsächlich der Rothenthurminitiative von 1987 zu verdanken. Sie hat dafür gesorgt, dass Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung seither unter dem Schutz der Bundesverfassung stehen. Ein besserer Schutz geht nicht, möchte man meinen. Zwei neue Berichte zeigen nun aber: Die Kantone sind mit der Umsetzung des Schutzes stark im Rückstand – und die Qualität der Habitate ist deutlich gesunken. Wie konnte das geschehen?

Die Biotope von nationaler Bedeutung. Blau: Hoch- und Flachmoore; grün: Auen; rot: Trockenwiesen und-weiden; braun: Amphibienlaichgebiete. © BAFU

Notbremse Rothenthurminitiative

Die Unterschutzstellung der Moore Ende der 1980er-Jahre war nach den dramatischen Rückgängen der Feuchtgebiete in der Schweiz von höchster Dringlichkeit. Über 80 Prozent dieser «unproduktiven» Habitate waren seit 1900 verschwunden, das heisst entwässert, in intensiv genutztes Landwirtschaftsland überführt oder überbaut worden. So liegt etwa der Flughafen Zürich inmitten einer einst riesigen Moorfläche; das Klotener Ried zwischen den heutigen Pisten ist ein kleiner Rest davon.

Doch der Schwund betraf nicht nur die Moore. Bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts fielen die Auen den grossen Flusskorrektionen, Uferverbauungen und Gewässerregulierungen zum Opfer, sodass Ende der 1980er-Jahre mehr als zwei Drittel verschwunden waren. Die einst ausgedehnten artenreichen Trockenwiesen und -weiden wiederum waren bis auf einen kleinen Rest von deutlich weniger als zehn Prozent zusammengeschrumpft. Den Amphibien waren in der intensiv genutzten Kulturlandschaft die Laichgebiete abhanden gekommen, weil Tümpel, Kleinstgewässer und temporär wasserführende Bodenunebenheiten weitgehend eingeebnet worden waren.

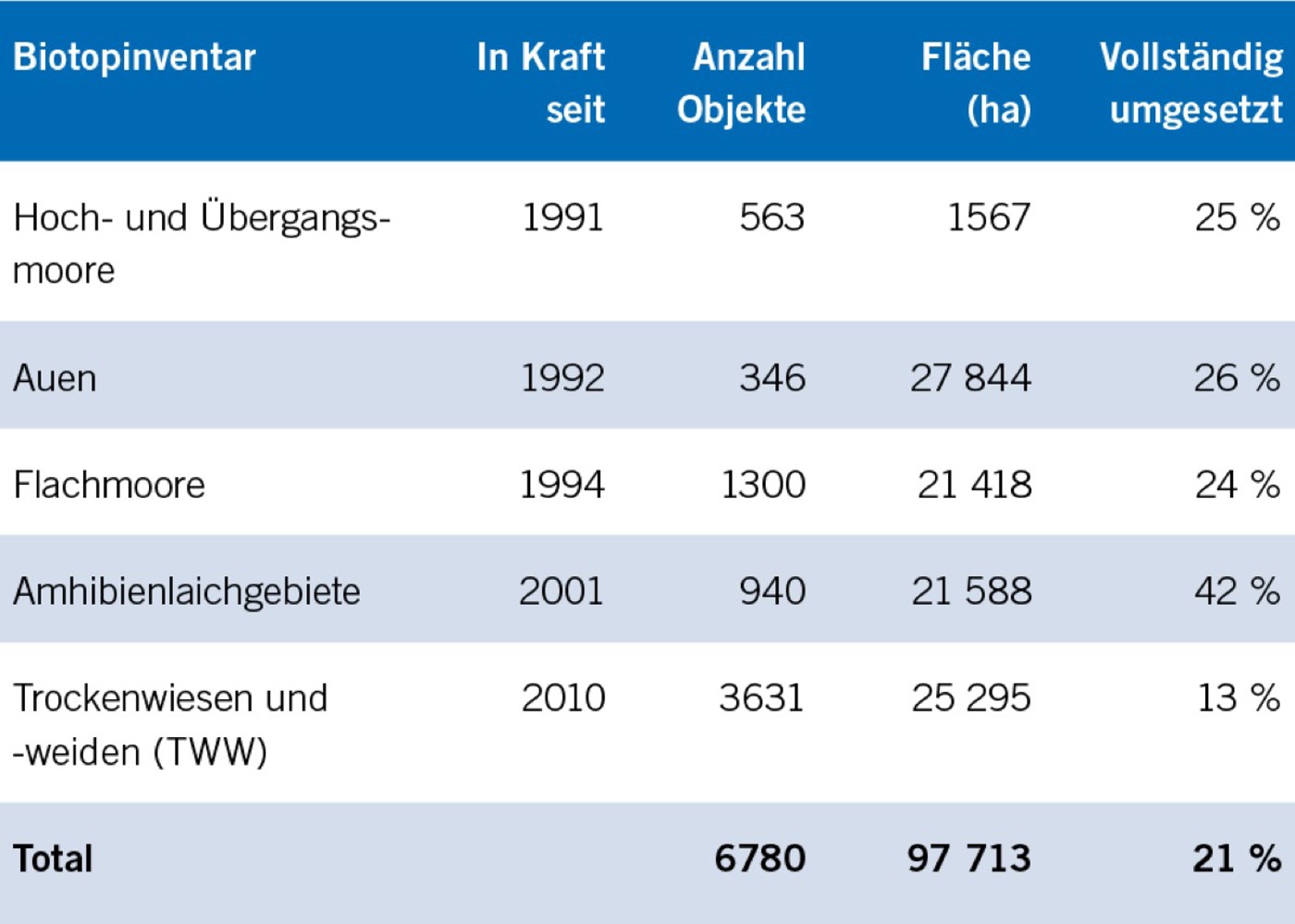

In seinem Gegenvorschlag zur Rothenthurminitiative hatte der Bundesrat argumentiert, dass nicht nur die Moore, sondern auch andere Lebensräume von nationaler Bedeutung langfristig zu erhalten seien. Trotz Annahme der Initiative setzte er auch den Gegenvorschlag in Kraft und stärkte mit NHG Art. 18a den Biotopschutz massiv. Der Bund erhielt die Kompetenz, die Lebensräume geografisch abzugrenzen und verbindliche Schutzziele festzulegen. Noch in den 1990er-Jahren wurden die Inventare für Hoch- und Übergangsmoore, Flachmoore und Auen erarbeitet (siehe Tabelle), 2001 folgte das Inventar für die Amphibienlaichgebiete.

Die fünf Biotopinventare und ihre Umsetzung. Für das Jahr 2018 beurteilten die Kantone fast 6800 Objekte mit einer Gesamtfläche von nahezu 100 000 Hektaren. Diese Zahlen sind allerdings etwas zu hoch: Viele Flachmoore, Auen und Amphibienlaichgebiete überschneiden sich, wurden aber in allen Kategorien gezählt. Zudem wurden Objekte, die sich über zwei Kantone erstrecken, von beiden Kantonen erfasst.

Es sollte nochmals neun Jahre dauern, bis auch das Inventar der Trockenwiesen und -weiden (TWW) unter Dach und Fach war. Für die prächtigen Wiesen mit ihrer grossen Vielfalt an Pflanzen und Insekten war es schon fast zu spät: Nur noch fünf Prozent waren übrig. Allein seit der Rothenthurminitiative war nochmals ein Viertel der noch vorhandenen TWW-Perlen verloren gegangen.

2017 wurden die fünf Biotopinventare erstmals umfassend revidiert. Dabei erhöhte sich ihr Gesamtareal von zuvor 1,8 auf die knapp 2,2 Prozent der Landesfläche, die sie heute einnehmen. Die höchste Zunahme verzeichneten die Auen, zu denen auch alpine Schwemmebenen und Gletschervorfelder zählen. Und diese wachsen mit den schmelzenden Gletschern bekanntlich automatisch mit.

Die Karte zeigt es deutlich: Die schweizweit wichtigsten Gebiete für die Biodiversität sind nicht regelmässig übers Land verteilt, sondern konzentrieren sich vor allem auf den Jura und die tiefer gelegenen Zonen in den Alpen. Besonders gesegnet mit national bedeutenden Lebensräumen sind die Kantone Bern mit 1246 Objekten und der Kanton Graubünden mit 1091. Kein Wunder, es sind auch die beiden grössten Kantone. Der drittgrösste Kanton, das Wallis, hat hingegen mit 449 vergleichsweise wenig Objekte zu betreuen. Ausgerechnet das Wallis mit seinen fantastischen Naturbesonderheiten – wie kann das sein? Yann Clavien, Leiter der Sektion Natur und Landschaft bei der Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft im Kanton Wallis, führt dies auf die besondere Lage des Kantons zurück. «Wir haben einen grossen Anteil an Hochgebirge, wo nur wenige Gebiete mit Lebensräumen liegen, die in den Biotopinventaren erfasst sind», sagt er. «Zudem gibt es bei uns naturgemäss nur wenige Moore.» Dafür sei das Wallis in anderen Inventaren überaus stark vertreten: «25 Prozent unseres Territoriums sind im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) aufgeführt», betont Clavien.

Moorbewohner stehen unter Druck: Grosses Wiesenvögelchen (Coenonympha tullia; oben) und Moorenzian (Swertia perennis). © Peter Ginzinger/www.lepiforum.de, Michael Jutzi

Vom «Objekt» zum geschützten Gebiet

Es ist Sache des Bundesrats, die national bedeutenden Lebensräume zu bezeichnen; die Umsetzung des Schutzes aber ist Aufgabe der Kantone. Diese sind dafür verantwortlich, dass die Naturperlen ungeschmälert und in dem Zustand erhalten bleiben, den sie hatten, als sie inventarisiert wurden. Dafür müssen sie erstens die Flächen für die Grundeigentümer verbindlich unter Schutz stellen und zweitens dafür sorgen, dass der Unterhalt – zum Beispiel durch jährliches Mähen zum richtigen Zeitpunkt – langfristig den Schutzzielen entspricht. Drittens sind ökologisch ausreichende Pufferzonen auszuscheiden, damit möglichst wenig Nährstoffe in die empfindlichen Lebensräume hineingelangen, der Wasserhaushalt funktioniert und keine Störungen das Gebiet beeinträchtigen. Und viertens ist die Qualität der Objekte langfristig zu sichern, wenn nötig mit Sanierungsmassnahmen.

Die Umsetzung ist also keine einfache Sache – schliesslich gehören die Flächen grösstenteils Privaten und nicht etwa dem Kanton. Der Bund setzte deshalb grosszügige Fristen an. Für die ersten inventarisierten rund 700 Hochmoor- und Auenobjekte ist diese Frist bereits vor über 20 Jahren abgelaufen; trotzdem ist bei diesen Biotoptypen heute erst ein Viertel der Gebiete ausreichend geschützt. Das zeigt die Selbsteinschätzung der Kantone, die der Bund mit einer Umfrage erhoben hat (siehe Tabelle oben). Insgesamt sind 21 Prozent aller Objekte vollständig geschützt und fachgerecht gepflegt. Bei weiteren fünf Prozent kann die Umsetzung immerhin als «fortgeschritten» bezeichnet werden, etwa wenn mindestens zwei Drittel der Objektfläche grundeigentümerverbindlich geschützt sind. Drei Viertel aller Objekte, das sind rund 5000 an der Zahl, sind gemäss Angaben der Kantone aber ungenügend oder noch gar nicht gesichert.

Ohne Pflege droht der Lebensraum der seltenen Herbst-Wendelähre (Spiranthes spiralis; weisse Blütenstände im Hintergrund) verloren zu gehen. Die Orchidee kommt nämlich erst nach dem Mähen oder Abweiden zum Blühen. © Beat Wartmann (2)

Trockenwiesen und -weiden müssen regelmässig gemäht oder beweidet werden – sonst verbuschen sie wie hier bei Tamins GR.

Von Kanton zu Kanton verschieden

Die Kantone habe ihre Aufgabe sehr unterschiedlich gelöst. Nidwalden gehört zusammen mit Zug, Appenzell-Ausserrhoden und Solothurn zu denen, die am weitesten sind. Der kleine Halbkanton hat unter anderem für 22 national bedeutende Moore sowie 70 Trockenwiesen und -weiden (TWW) zu sorgen. Für Felix Omlin, Leiter der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz, ist auch etwas Glück dabei, dass sein Kanton in der Umfrage per 2018 so gut abgeschnitten hat. «Hätte die Befragung etwas früher stattgefunden, wären wir beim Kantonsranking wohl ganz am Schluss gelandet», meint er. «Die kantonale Sammelverordnung, mit der wir auf einen Schlag sämtliche Objekte grundeigentümerverbindlich schützen konnten, trat erst am 4. April 2017 in Kraft.»

Dieser Schritt der Unterschutzstellung ist oft ein Knackpunkt und kann zu Einsprachen und jahrelangen Streitigkeiten führen. In Nidwalden war dies nicht der Fall. Dies dürfte vor allem daran liegen, dass die Innerschweizer den Umsetzungsprozess quasi von hinten aufgerollt haben. «Anstatt zu versuchen, den Schutz durchzudrücken, gingen wir als erstes auf die Landwirte zu, um mit ihnen die Verträge für die Bewirtschaftung abzuschliessen – manche für sehr lange Zeitabschnitte von bis zu drei Vertrags-Generationen», erzählt Omlin. Das gleiche Vorgehen hatte schon sein Vorgänger gewählt, und Omlin hat es ebenso gehalten. Als dann die Verordnung kam, waren die Bauernfamilien längst bestens informiert.

Im Gegensatz zu Nidwalden ist etwa der Kanton Obwalden stark im Verzug mit der Umsetzung. Ebenso wie St. Gallen, Zürich, Bern, Freiburg und Uri hat er den Schutz bei weniger als zehn Prozent der Objekte vollständig umgesetzt. In den Kantonen Schaffhausen und Wallis ist die Datengrundlage nicht ausreichend, um Angaben zum Stand der Dinge zu machen. «Wir sind uns bewusst, dass wir einige Jahre im Rückstand sind, unter anderem weil viele unserer TWW-Objekte mit Bauzonen überlappten», sagt Yann Clavien. «Es war ein riesiger Aufwand mit grossem Koordinationsbedarf, bis das bereinigt war. Jetzt wollen wir Tal für Tal vorwärtsmachen.»

Ein Aue von nationaler Bedeutung: das Wasserschloss bei Villnachern AG. © Oekovision GmbH, Widen

Vielfältige Gründe für den Verzug

Dass der Schutz der nationalen Naturperlen bisher nur schleppend voranging, hat verschiedene Ursachen. In vielen Kantonen gab es in den letzten Jahren personelle Wechsel in den zuständigen Fachstellen, die ein effizientes Vorwärtskommen schwierig machten. Manchmal dürfte es wohl auch am fehlenden politischen Willen gelegen haben. Wenn es dann einen Wechsel in der Regierung oder der Amtsführung gab, ging es plötzlich einen grossen Schritt vorwärts. Oftmals fühlten sich die Landwirte auch überfahren und stellten sich quer.

Ein zentraler Grund sind aber auch die fehlenden Finanzen. Planung, Schutzkonzepte, Pflege und Unterhalt kosten Geld. So müssen Flachmoore mindestens alle paar Jahre gemäht oder dann extensiv beweidet werden, sonst verbuschen sie. Auch Trockenwiesen und -weiden brauchen eine standortgerechte Pflege. Nur Hochmoore und Auen sind kaum auf Unterhalt angewiesen. Weitere Kosten fallen an, um Nutzungsverzichte abzugelten und Besucherlenkungen einzurichten. Ganz besonders teuer sind Massnahmen für die Aufwertung und Regeneration der Biotope. Dabei wird mit den Naturschutzgeldern durchaus auch die regionale Wirtschaft gestärkt, denn ein Grossteil der Mittel fliesst zu den Bauernfamilien, zu Landschaftsgärtnereien, Hochbauunternehmen, Planungsbüros und Unterhaltsfirmen.

Berechnungen zeigen, dass es für den Unterhalt der Objekte von nationaler Bedeutung jährlich 126 Millionen Franken bräuchte; hinzu kommen einmalige Aufwertungen im Umfang von rund 1,6 Milliarden Franken. Bisher stand erst ein kleiner Teil der nötigen Mittel zur Verfügung. «Dank der 2016 vom Bundesrat beschlossenen Sofortmassnahmen in den Bereichen Naturschutz und Waldbiodiversität wurden die Bundesmittel schrittweise erhöht», sagt Gabriella Silvestri, Chefin der Sektion Arten und Lebensräume beim Bundesamt für Umwelt (BAFU). «2016 standen im Bereich Naturschutz 27 Millionen zur Verfügung; für die Fünfjahresperiode 2020 bis 2024 konnten wir nun zwischen Bund und Kantonen im Naturschutz Leistungen von insgesamt rund 315 Millionen vereinbaren.» Das sind durchschnittlich 63 Mio. pro Jahr. Da die Kosten hälftig zwischen Bund und Kantonen geteilt werden, müssen die Kantone nochmals so viel beisteuern. Nicht alles Geld ist für die Pflege der Biotope von nationaler Bedeutung gedacht; die Mittel müssen auch für die Gesamt-Naturschutzplanung, die Artenförderung, die Aus- und Weiterbildung sowie die regional und kantonal bedeutenden Objekte reichen.

Die Kreuzkröte braucht Laichgewässer, die zeitweise austrocknen. Solche gibt es zum Beispiel in der Lehmgrube Pfaffwil LU. Aus menschlicher Sicht ist dies kein attraktives Naturschutzgebiet – für Amphibien aber national bedeutend. © Beratung nationale Amphibienlaichgebiete, Andreas Meyer

Es fehlen die Hände

Auch wenn die Mittelzusprachen für die Erhaltung und Aufwertung der Schweizer Naturperlen deutlich vergrössert wurden – es ist immer noch weit weniger als nötig wäre. Manchmal würden zusätzliche Finanzmittel allein aber auch nicht weiterhelfen. Im regenreichen Kanton Nidwalden etwa gibt es in der Ebene kaum Trockenwiesen und -weiden; die prächtigsten TWW-Objekte liegen an den steilsten Hängen, wo das Wasser rasch abfliesst. Um sie zu bewirtschaften, sind vor allem Handarbeit und sehr viel Erfahrung gefragt, die Arbeiten im abschüssigen Gelände sind oft gefährlich. «Wir brauchen nicht nur mehr Geld, sondern auch genügend Hände», sagt Fachstellenleiter Felix Omlin. «Mit dem Strukturwandel – sprich der sinkenden Zahl der Betriebe und Personen in der Landwirtschaft – kommen wir hier langsam an die Grenzen.»

Ein weiterer Engpass sind die personellen Ressourcen auf den Fachstellen. Diese haben die Sparübungen der Kantone in den letzten Jahren ganz besonders zu spüren bekommen. «Wir bräuchten unbedingt mehr Fachleute bei uns in der Dienststelle, damit wir die zur Verfügung stehenden Mittel überhaupt abholen und sinnvoll verwalten können», sagt auch Yann Clavien im Wallis. «Diese Arbeiten können wir nicht im Mandat vergeben, die müssen wir selber machen.»

Anhaltender Qualitätsverlust

Mit den Biotopinventaren gelang es zwar, den Rückgang von Mooren, Auen, Trockenwiesen und -weiden zu verlangsamen und teilweise zu stoppen – zumindest was die Flächen betrifft. Damit die Inventarobjekte aber langfristig jenen Moosen, Flechten, Pilzen, Blütenpflanzen und Tieren, die auf sie angewiesen sind, als Lebensraum dienen können, müssen sie auch in ihrer Qualität erhalten bleiben.

Dies ist leider nicht gelungen: Der Zustand der Objekte hat sich bei allen Biotoptypen insgesamt negativ entwickelt, wie die Wirkungskontrolle Biotopschutz (WBS) zeigt (siehe Kasten). Für die WBS hat das BAFU die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) beauftragt. Bei Ariel Bergamini, Projektleiter WBS an der WSL, laufen alle Informationen zusammen: die Luftbilder, die von sämtlichen Objekten gemacht werden, die Ergebnisse der Vegetationskartierungen (Stichproben) und jene der Amphibienzählungen. Für die Analysen werden auch früher erhobene Daten, etwa im Zusammenhang mit Erhebungen für Rote Listen, einbezogen.

Die festgestellten Veränderungen sind dramatisch. Viele sind allerdings von Auge nicht erkennbar, sondern offenbaren sich erst bei der Analyse der Stichprobenerhebungen. Mittels Luftbildanalysen in sämtlichen Objekten von nationaler Bedeutung lassen sich aber gewisse Trends wie die Verbuschung von Trockenwiesen oder Flachmooren frühzeitig erkennen. «Die Kantone haben Zugang zu diesen Daten erhalten, damit sie entsprechend reagieren können», so Bergamini.

Über die Ergebnisse der WBS ist Bergamini nicht erstaunt. «Schon bei der ersten Runde der Wirkungskon-trolle beobachteten wir negative Entwicklungen. Diese haben sich in den letzten zehn Jahren fortgesetzt», sagt er. Etwa die Gehölzzunahme in den Hochmooren: Von den 544 untersuchten Objekten sind inzwischen 91 Biotope stark verbuscht, vor allem im Jura. Im Mittelland hingegen sank die Verbuschung – wohl dank ergriffener Aufwertungsmassnahmen.

So sieht eine richtig gepflegte Trockenwiese aus: Sur il Lei bei Tarasp GR. © Beat Wartmann

Schlusslicht Schweiz

Die Schweiz weist von allen Ländern der OECD die längsten Roten Listen und den kleinsten Anteil Schutzgebietsflächen auf. Ja – wir lassen sogar die allerwichtigsten Naturgebiete verkommen. Der Grund dafür liegt nicht allein bei der zögerlichen Umsetzung in den Kantonen. Ein starker Faktor ist auch der hohe, flächendeckende Eintrag von Stickstoff aus der Landwirtschaft und dem Verkehr, der über die Luft in sämtliche Lebensräume gelangt. Er fördert überall die gleichen nährstoffliebenden, rasch wachsenden Pflanzenarten (siehe Ornis 3/17). Auf nährstoffarme Habitate spezialisierte, konkurrenzschwache Pflanzen hingegen verschwinden und mit ihnen die auf sie angewiesenen Insekten. Zufütterung des Weideviehs mit Kraftfutter und zu dichte Bestockung verschärfen das Problem noch. Komm hinzu, dass im Bündnerland und Wallis Landwirte ihre Matten deutlich häufiger und intensiver bewässern als früher, was die Nährstoffverfügbarkeit zusätzlich steigert.

Durch den Stickstoffeintrag verlieren Trockenwiesen und -weiden sowie Moore nach und nach ihren besonderen Charakter. Aber auch die Auen verändern sich negativ. Ihnen fehlt entlang der stark verbauten Gewässer die natürliche Dynamik, die dafür sorgen würde, dass immer wieder Flächen überschwemmt werden, Pionierstandorte wie Kiesflächen offen bleiben und neue Prallhänge entstehen. Ohne diese Dynamik entwickeln sich Weich- und Hartholzauen zu ganz normalen Wäldern.

Wie weiter?

Die Biotope von nationaler Bedeutung sind die letzten Überreste einst ausgedehnter Lebensräume der Schweiz und für die Erhaltung der Biodiversität von zentraler Bedeutung. Damit sie als Kerngebiete in die Ökologische Infrastruktur eingehen können, müssen die Kantone in den nächsten Jahren alles daran setzen, um ihre Naturschätze gemäss den Schutzzielen zu pflegen. Sie tun gut daran, dies zügig anzupacken, denn je länger mit einer standort- und biotopgerechten Pflege zugewartet wird, desto höher steigen die Kosten für die Aufwertung und Regeneration der Objekte.

Doch nicht alles kann der Naturschutz allein leisten. Um den schädlichen flächendeckenden Stickstoffeintrag zu reduzieren, ist vor allem die Landwirtschaft gefordert. Sie muss dieses Problem mit der nächsten Agrarpolitik (AP22+) dringend und konsequent angehen.

Die Schönheit der noch vorhandenen Naturperlen der Schweiz ist augenfällig. Es braucht jetzt einen grossen zusätzlichen Effort, damit sich die wertvollen Biotope auch in zwanzig Jahren noch vom eintönigen Sattgrün der Normallandschaft abheben.

Dr. Daniela Pauli ist Redaktorin von Ornis und Leiterin des Forums Biodiversität Schweiz der SCNAT.

Lachat T. et al. (2010): Der Wandel der Biodiversität in der Schweiz. Ist die Talsohle erreicht? Zürich: Bristol; Bern: Haupt.

Martin M., Jöhl R. et al. (2017): Biotope von nationaler Bedeutung – Kosten der Biotopinventare. Expertenbericht zuhanden des Bundes, erstellt im Auftrag des BAFU, 2. Aufl.

Entwicklung der Biotope von nationaler Bedeutung

2019 erschien der erste umfassende Bericht mit den Ergebnissen der Wirkungskontrolle für die Biotopinventare. Sie sind besorgniserregend.

■ Die von Natur aus extrem nährstoffarmen Hochmoore wurden in den letzten zwanzig Jahren nährstoffreicher, trockener und schattiger. Besonders stark mit Nährstoffen belastet sind die Hochmoore im Mittelland. Sie sind durch frühere Abtorfungen und Entwässerungen deutlich geschädigt, wodurch sich der Torfkörper abbaut und Nährstoffe sowie CO2 freisetzt.

■ Auch die Flachmoore wurden wegen gestörtem Wasserhaushalt – etwa durch alte Drainageleitungen und Gräben – trockener, die Bedeckung mit Gehölzen nahm insbesondere auf der Alpensüdseite, im Jura und in den westlichen Zentralalpen stark zu. Der Anteil typischer Moorarten ist gesunken.

■ Eine Zunahme der Gehölze wurde auch bei den Trockenwiesen und -weiden (TWW) festgestellt, vor allem auf der Alpensüdflanke. Zudem wurden die Lebensräume nährstoffreicher. In allen Regionen gibt es deutlich mehr TWW-Biotope mit neuen Strassen als solche, in denen Strassen aufgehoben wurden.

■ Bei den Auen zeigt sich, dass die Objekte im Mittelland am wenigsten Dynamik aufweisen und der Anteil invasiver gebietsfremder Arten hoch ist. Die höchsten Werte werden auf der Alpensüdflanke erreicht, wo invasive Neophyten Deckungsgrade von bis zu 50 Prozent erreichen.

■ Die Amphibienlaichgebiete haben im Durchschnitt mindestens eine Amphibienart verloren – angesichts der kleinen Artenzahlen eine äusserst bedenkliche Entwicklung. Stark gefährdete Arten bzw. jene, die auf dynamische Lebensräume wie saisonal austrocknende Gewässer angewiesen sind – etwa die Kreuzkröte und die Geburtshelferkröte –, gingen am deutlichsten zurück. Immerhin: Der generelle Rückgang der Amphibien hat sich in den letzten 15 Jahren verlangsamt. Dank intensiver Schutzbemühungen besiedelten die Lurche auch neue Objekte.

Naturjuwelen unter Druck