Wussten Sie, dass in der Schweiz rund 70 Vogelarten brüten, die jährlich zweimal die Sahara überqueren? Wussten Sie auch, dass von den meisten nicht bekannt ist, wo genau sie den Winter verbringen? Zwar lieferte die wissenschaftliche Vogelberingung in den letzten Jahrzehnten viele Erkenntnisse zu den Zugwegen der Vögel innerhalb Europas. Ringfunde südlich der Sahara sind aber nach wie vor selten. So beinhaltet die Ringfunddatenbank EURING beispielsweise über 12 000 Ringfunde der Nachtigall aus Europa. Ihnen stehen drei Ringfunde südlich der Sahara gegenüber.

Beim Wiedehopf ist dieses Verhältnis etwas besser, von 133 Ringfunden gelang einer südlich der Sahara. Zwar werden zahlreiche unserer Brutvögel im Winter in Afrika beobachtet, was einen Anhaltspunkt über ihre Aufenthaltsgebiete gibt. Wenn es aber um die Frage geht, wo die einzelnen Populationen überwintern, war die Wissenschaft bis vor kurzem weitgehend ratlos.

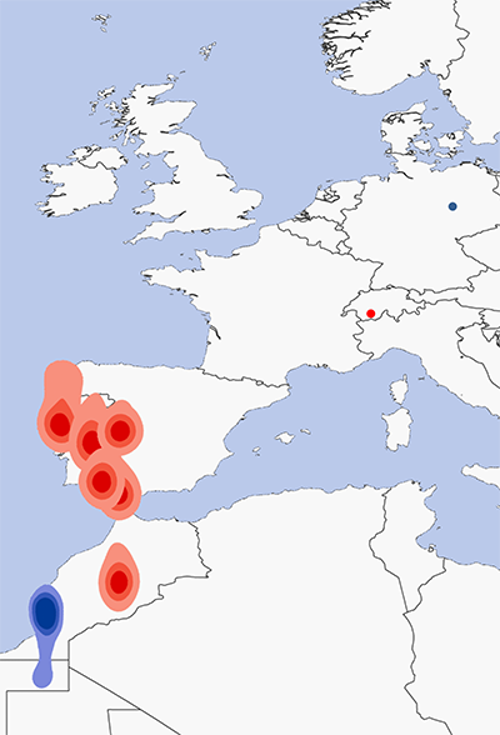

Der Wendehals überwintert nicht, wie ursprünglich angenommen, südlich der Sahara. Vögel aus dem Wallis (rote Punkte) und aus Ostdeutschland (blaue Punkte) zogen nur bis Südspanien oder Marokko und verbrachten den Winter dort. © Vogelwarte Sempach

Alte Technik neu erfunden bringt mehr Daten

Zahlreiche europäische Langstreckenzieher, auch Trans-Sahara-Zieher genannt, zeigen eine negative Bestandsentwicklung. Zu ihnen gehören viele Insektenfresser. Die Gründe für ihren Rückgang können bei uns im Brutgebiet, auf den Zugwegen oder in Afrika liegen. Aber im Gegensatz zu den Bedingungen in den Brutgebieten ist die Situation unterwegs und in den Winterquartieren meist völlig unbekannt. Um die wichtigen bestandsbestimmenden Faktoren zu ermitteln, sind deshalb Studien nötig, die den ganzen Jahreszyklus eines Zugvogels umfassen. Dazu braucht es eine Technik, die es uns ermöglicht, den Aufenthaltsort eines Vogels während des gesamten Jahres zu kennen.

Solche Langzeitstudien sind freilich nichts Neues, bloss konzentrierten sie sich bislang auf grosse Zugvögel wie den Weissstorch oder den Schwarzmilan. Die Artauswahl wurde durch das Gewicht der Satellitensender beschränkt. Aktuell erforschen Wissenschafter des British Trust for Ornithology die Zugwege des Kuckucks mit Satellitensendern, die noch 5 Gramm wiegen. Trotz einer gewaltigen Gewichtsreduktion schliesst diese Technik die grosse Mehrheit unserer Zugvögel aber aus, da die Sender einfach immer noch zu schwer sind.

Erst die Renaissance einer Methode, die auf den Erkenntnissen der Seefahrer aus dem Mittelalter basiert, ermöglicht seit kurzer Zeit die Erforschung individueller Zugwege unserer Kleinvögel. Und diese machen mit 80 Prozent der Arten und 99 Prozent aller ziehenden Vögel die grosse Mehrheit der Trans-Sahara-Zieher aus. Bei dieser neu entdeckten Technologie speichert ein sogenannter Geodatenlogger während eines ganzen Jahres die Lichtintensität, woraus sich später der Aufenthaltsort des Vogels ableiten lässt. Die neueste Generation dieser von Technikern der Fachhochschule Bern für die Vogelwarte miniaturisierten Wunderwerke wiegt noch 0,6 Gramm. Nach zahlreichen Kinderkrankheiten, welche die meisten neuen Techniken durchlaufen, landen nun fast täglich neue spannende Erkenntnisse auf dem Tisch der Forschenden.

Vögel sind nicht immer dort, wo wir sie vermuten

Dass Wiedehopfe südlich der Sahara überwintern, war zwar bekannt. Dass die Vögel aus dem Wallis auf dem Weg dahin sehr unterschiedliche Zugrouten wählen und ganz schön in der Sahelzone herumkommen, wissen wir erst seit dem Einsatz von Geodatenloggern. Die Daten lassen vermuten, dass das Zugverhalten der Wiedehopfe sehr stark von den aktuellen Umweltbedingungen beeinflusst wird.

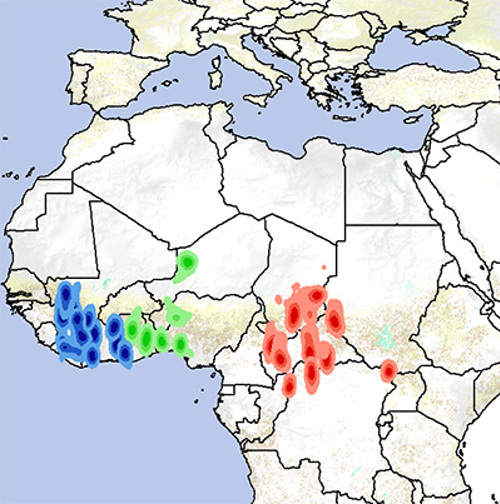

Anders sieht es bei Nachtigallen aus. Wir untersuchten die Zugwege und Winterquartiere von drei verschiedenen Populationen. Die Nachtigallen aus der Petite Camargue Alsacienne nördlich von Basel zogen über die iberische Halbinsel nach Westafrika. Die Vögel aus der Po-Ebene wählten eine Route via Tunesien und geradewegs über die Sahara. Die östlichste Population von der bulgarischen Schwarzmeerküste überquerte das östliche Mittelmeer, um ihre Winterquartiere in Zentralafrika zu erreichen. Bei allen drei Populationen überwinterten fast alle Individuen in einer mehr oder weniger klar umrissenen Region (siehe auch Fokus Wissenschaft, Seite 38). Ganz anders als die Wiedehopfe zeigen die Nachtigallen einer Population also eine starke Tendenz zu ähnlichem Zugverhalten. Dies lässt darauf schliessen, dass angeborene Informationen ihren Zug wesentlich stärker bestimmen als dies beim Wiedehopf der Fall zu sein scheint.

Nachtigallen aus verschiedenen europäischen Populationen überwintern in unterschiedlichen, aber mehr oder weniger klar umrissenen Regionen in West- und Zentralafrika. © Vogelwarte Sempach

Ein Winterrevier der Nachtigall in Ghana, das im Rahmen von Forschungsarbeiten gefunden wurde. © Valentin Amrhein

Nachtigall © Roger Tidman/FLPA

Eine Überraschung bot die Auswertung der Daten aus der Wendehalsforschung. Die Vögel waren im Wallis und in Ostdeutschland mit Geodatenloggern versehen worden. Bisher hatte man angenommen, dass es sich beim Wendehals um einen Trans-Sahara-Zieher handelt. Nun zeigen die Resultate, dass sowohl die Schweizer als auch die deutschen Vögel in Südspanien und Marokko überwintern. Spannend wird es nun sein herauszufinden, wohin die weiter nördlich brütenden Wendehälse ziehen. Immerhin wurde die Art regelmässig südlich der Sahara beobachtet. «Überhüpfen» die Vögel aus dem Norden die weiter südlich brütenden? Haben sich die Zugwege im Rahmen der Klimaerwärmung schon verändert oder hatten wir dieses Winterquartier nördlich der Sahara bisher einfach übersehen?

Das Winterquartier der Wiedehopfe in Mali. © Niklaus Zbinden

Wiedehopfe wählen auf ihrem Weg in ihr Winterquartier unterschiedliche Zugrouten. Die Karten zeigen die Wege eines Wiedehopf-Weibchens (links) und eines Wiedehopf-Männchens (rechts), die beide mit einem Geodatenlogger versehen waren.

Die Miniaturisierung der Geodatenlogger-Technologie hat dazu geführt, dass im Moment fast wöchentlich neue Erkenntnisse aus Amerika, Europa und Asien zu den Zugwegen und Winterquartieren verschiedenster Arten in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert werden. Auch für weitere Trans-Sahara-Zieher liegen nun erste Resultate vor, zum Beispiel zum Neuntöter, zum Bienenfresser, zum Gartenrotschwanz, zum Mauersegler und zum Steinschmätzer.

Schlaflos in Afrika?

Noch einen Schritt weiter gingen die Wissenschafter der Vogelwarte Sempach bei der Erforschung des Verhaltens des Alpenseglers auf dem Zug und im Winterquartier. Sie rüsteten einige unserer einheimischen Vögel mit Geodatenloggern aus, die zusätzlich einen Beschleunigungssensor eingebaut hatten. Mit den Messdaten zur Beschleunigung kann bestimmt werden, ob der Vogel fliegt oder rastet.

Wie erwartet verrieten die Daten des Lichtsensors, auf welchem Weg die Vögel nach Westafrika und zurück geflogen waren. Damit konnte zum ersten Mal mit Bestimmtheit festgestellt werden, wo genau diese Vögel überwintern, nämlich in der Region Ost-Guinea/nördliche Elfenbeinküste. Die Sensation aber lieferten die Messdaten des Beschleunigungssensors. Während der Brutzeit rasteten die Alpensegler erwartungsgemäss nachts und bei schlechtem Wetter in ihren bekannten Brutkolonien. Auf dem Herbstzug und im Winterquartier hingegen waren sie ununterbrochen Tag und Nacht in der Luft! Die drei mit diesen speziellen Sensoren ausgerüsteten Vögel belegen erstmals, dass ein Vogel über 200 Tage kontinuierlich in der Luft verbringen kann.

Bereits in den 1950er-Jahren entdeckte Emil Weitnauer mithilfe eines Radars, dass Mauersegler auch in der Nacht fliegen. Aus diesen Beobachtungen wurde geschlossen, dass die Mauersegler möglicherweise ihr ganzes Leben in der Luft sind, wenn sie nicht gerade zum Brüten und Füttern ans Nest kommen. Die neuen Aufzeichnungen der Geodatenlogger bestätigen diese Vermutung nun für den Alpensegler. Der Schluss, dass auch Mauersegler dieses Verhalten zeigen könnten, liegt nahe. Dank ihrer geringeren Grösse haben sie gar noch tiefere Flugkosten als die Alpensegler.

Diese Erkenntnis ist nicht nur für die Ornithologie von grosser Bedeutung. Die physiologischen und neurologischen Anpassungen der Vögel dürften die Schlafforschung interessieren: 200 Tage in der Luft zu sein bedeutet, dass alle physiologischen Prozesse, die zum langfristigen Überleben notwendig sind, während des aktiven Flugs stattfinden. Die Schlafforschung geht davon aus, dass das Hirn aller höheren Tiere eine Ruhephase braucht, um sich zu erholen. Während des Flugs müssen die Alpensegler permanent ihre Fluglage stabilisieren und regelmässig die Flughöhe bestimmen, was auch bei sehr ruhigem Flug hin und wieder einen Flügelschlag nötig macht. Kann man bei solchen Anforderungen noch schlafen? Delfine, die immer in Bewegung sein müssen, um ab und zu Luft zu holen, lassen abwechselnd die eine oder andere Hirnhälfte ruhen. Die Messung der Hirnströme an schwimmenden Delfinen ist mit viel Aufwand machbar. Völlig unmöglich mutet das aber momentan noch an fliegenden Alpenseglern an. Deshalb können wir nur vermuten, dass sie die Kontrolle über den Flug ebenfalls abwechselnd zwischen den Hirnhälften hin und her schieben.

Schutz ausserhalb des Brutgebiets gezielt fördern

Das Erfassen der individuellen Zugrouten unserer Kleinvögel ist ein Meilenstein in der Vogelzugforschung. Erstmals ist es möglich, für die grosse Masse der kleinen Zugvögel die Aufenthaltsgebiete in Afrika zu bestimmen. In der Folge können wir die Abhängigkeit der Vögel von einzelnen Rastgebieten und Zugschneisen sowie von Winterquartieren quantitativ feststellen. Und das hat Folgen für den Vogelschutz: Konzentriert sich beispielsweise eine einzelne Vogelpopulation auf wenige Rastplätze und ein einzelnes Winterquartier, dann ist die Gefahr gross, dass die ganze Population beim Verschwinden dieser Gebiete ausstirbt. Verteilen sich die Individuen einer Population wie beim Wiedehopf hingegen auf viele verschiedene Gebiete, dann kann die Art einen Lebensraumverlust im Winterquartier besser verkraften.

Mit diesen Erkenntnissen können wir nun auch untersuchen, welche Auswirkungen Ereignisse auf dem Zug und im Winterquartier auf den Bruterfolg haben. Ungünstige Windbedingungen oder schlechte Nahrungsbedingungen im Rastgebiet können beispielsweise zu einer verspäteten Ankunft im Frühling führen. Das wiederum reduziert den Bruterfolg und führt schliesslich zu einem Rückgang der Population.

Die neue Technologie ermöglicht es, dass die klassische Brutbiologie-Forschung und die Vogelzugforschung näher zusammenrücken. Und das macht Sinn: Oft verbringen unsere Zugvögel weniger als die Hälfte des Jahres im Brutgebiet. Kenntnisse über ihre Aufenthaltsgebiete ausserhalb der Schweiz sind für den Schutz deshalb von entscheidender Bedeutung.

Dr. Felix Liechti ist Leiter der Abteilung Vogelzugforschung an der Schweizerischen Vogelwarte Sempach.

Michael Schaad ist Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit an der Schweizerischen Vogelwarte Sempach.

Was ist ein Geodatenlogger?

Ein Geodatenlogger besteht aus einem Lichtsensor, einem Zeitgeber, einem Datenspeicher und einer Batterie. Im Intervall von zwei Minuten misst und speichert er rund um die Uhr die Intensität des Lichts. Um die Logger zurückzubekommen, müssen die Forscher die Vögel wieder fangen. Die Wiederfangquote schwankt zwischen 10 und 80 Prozent, je nach Art und Alter, bei Jungvögeln beträgt sie etwa 10 Prozent.

Nach Auslesen der Daten ermitteln die Wissenschafter aus dem zeitlichen Verlauf der Lichtintensität für jeden Tag Sonnenauf- und -untergang. Daraus wiederum lassen sich problemlos sowohl die Tageslänge als auch die Zeitpunkte der Tages- und Nachtmitte bestimmen. Die Tageslänge gibt schliesslich Auskunft über die geografische Breite, auf der sich der Vogel an jenem Tag befand. Anhand der Tages- bzw. Nachtmitte lässt sich die geografische Länge eruieren.

Natürlich ist der Verlauf der Lichtintensität vom Wetter, der Vegetation und dem Verhalten des Vogels abhängig. Zudem kann vor und nach der Tag- und Nachtgleiche für mindestens zwei Wochen keine geografische Breite bestimmt werden. Deshalb ist die Ungenauigkeit dieser Messtechnik sehr viel grösser als etwa bei einem Satellitensender. Zugrouten, Rastplätze und Winterquartiere lassen sich aber mit einer Genauigkeit von 100 bis 200 Kilometern identifizieren.

Diese Nachtigall ist am Rücken mit einem ultraleichten Geodatenlogger ausgerüstet. © Philipp Sprau

Die neuste Generation von Geodatenloggern ist nur wenige Millimeter gross und wiegt gerade noch 0,6 Gramm. © Archiv Vogelwarte

Ein Geodatenlogger mit Batterie. Das Gerät kostet im Eigenbau ungefähr 100 Franken. © Archiv Vogelwarte

Mit Mikrochips auf den Spuren der Zugvögel