Am 20. Juni 1922 trafen sich in der Wohnung des britischen Finanzministers in London sechs Männer. Es waren Delegierte von Vogelschutzorganisationen aus Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden und den USA. Zum Treffen eingeladen hatte T. Gilbert Pearson, Präsident von Audubon (heute BirdLife in den USA). Am Ende der Sitzung hatten die Anwesenden die Grundzüge der «ersten wirklich internationalen Naturschutzorganisation» aufgestellt, wie der bekannte schwedische Professor Kai Curry-Lindahl später beschrieb. Der International Council for Bird Preservation (ICBP), auf Deutsch Internationaler Rat für Vogelschutz, war gegründet. Die ersten Delegierten waren, typisch für jene Zeit, alles Männer. Aber es war eine Frau, die kurze Zeit danach die Führung der Organisation übernehmen sollte: Phyllis Barclay-Smith aus Grossbritannien.

Phylllis Barclay-Smith war die erste Geschäftsleiterin des ICBP und blieb es für nicht weniger als 43 Jahre. Mit ihrem Engagement und unter der Präsidentschaft von weltbekannten Ornithologen wie Jean Delacour (Frankreich) und S. Dillon Ripley (USA), die auf T. Gilbert Pearson folgten, entwickelte sich die Organisation rasch zu einem beeindruckenden Netzwerk von Organisationen und Personen. Ihre Motivation: die Begeisterung für die Natur, vor allem für die Vögel, und die Betroffenheit über das bereits damals zunehmende Verschwinden von Arten und Lebensräumen.

T. Gilbert Pearson, Gründungspräsident des ICBP (1922-1938). © zvg

Innert dreier Jahre nach der Gründung hatte der ICBP Mitgliedorganisationen auf fünf Kontinenten. Unter den ersten waren nationale Naturschutzorganisationen, die später BirdLife-Partner werden sollten: Audubon, RSPB (Grossbritannien), NABU (Deutschland), VBN (Niederlande) und SVS/BirdLife Schweiz. Andere spätere BirdLife-Partner, die damals bereits bestanden, waren unter anderem Aves Argentinas (Argentinien), BirdLife Australia, DOF (Dänemark), EOÜ (Estland), LPO (Frankreich), BNHS (Indien), NatureKenya und NatureUganda (beide gingen aus der East Africa Natural History Society hervor) und natur&ëmwelt (Luxemburg).

Das starke Engagement für die internationale Zusammenarbeit von Ländern und Kulturen über die ganze Erde hinweg wurde zum wichtigsten Motor hinter dem ICBP und der entscheidende Erfolgsfaktor. Heute kommen 60 der insgesamt 117 BirdLife-Partner aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Das System «Partner helfen Partnern» unterstützt bilaterale Beziehungen zwischen Mit-gliedorganisationen über Kontinente hinweg. Der Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz machte bei diesem Programm von Beginn weg mit und unterstützte die Entwicklung mehrerer BirdLife-Partner.

Federn, Öl, Schutzgebiete und Zugvögel

Zu den ersten Kampagnen des ICBP gehörten die Aufrufe zum Schutz der Insekten fressenden Vögel, weil sie für die Landwirtschaft und die Menschen nützlich sind, und für einen Stopp des Handels mit Vogelfedern (siehe Ornis 4/12 S. 37). Als der ICBP im Mai 1928 in Genf seine erste formelle Konferenz abhielt, wurden Beschlüsse zu den unterschiedlichsten Naturschutzthemen verabschiedet: für die Schaffung von Vogelschutzgebieten, gegen das Sammeln von Eiern von seltenen Arten in grosser Zahl und für Schonzeiten bei der Jagd und beim Fang von Vögeln während dem Frühlingszug und zur Brutzeit. Sogar das Problem der Ölverschmutzung von Vögeln war bereits damals ein wichtiges Thema; die Konferenz verlangte von den Regierungen ein internationales Übereinkommen, das «den grossen Verlust an Vögeln aufgrund der Ölverschmutzung» berücksichtigen sollte. 1954 wurde, auch dank der Arbeit des ICBP, diese Konvention Wirklichkeit.

Die 1. ICBP-Konferenz fand 1928 in Genf statt. T. Gilbert Pearson ist der Dritte von links in der vordersten Reihe. © zvg

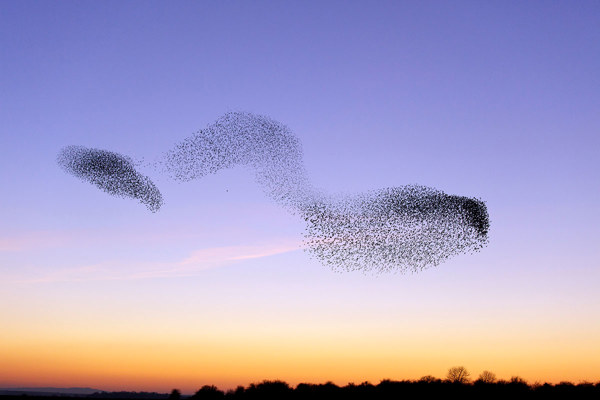

Der Schutz der Zugvögel war für den ICBP ein wichtiges Thema und bleibt es – leider – bis heute. 1978 startete der ICBP die erste Aktion für Zugvögel. Zudem war er ein wichtiger Förderer der internationalen Konvention zum Schutz ziehender Arten (CMS oder Bonner Konvention).

Dank unzähligen Beteiligten aus aller Welt begann der ICBP 1952, Daten zu gefährdeten Vogelarten der Erde zu sammeln. Das führte 1966 in Zusammenarbeit mit der IUCN (International Union for the Conservation of Nature) zur Herausgabe der ersten Roten Liste der gefährdeten Vogelarten. Diese Publikation stellte die Naturschutzarbeit weltweit für die folgenden Jahrzehnte auf eine neue Grundlage. Ab 1960 weitete der ICBP sein Tätigkeitsfeld aus und betrieb fortan nicht nur Forschung und Lobbying, sondern setzte auch Naturschutzprojekte um. Am deutlichsten wurde dies mit dem Kauf und der Wiederherstellung von Cousin Island auf den Seychellen, die heute vorbildlich vom BirdLife-Partner Nature Seychelles betreut wird.

Der 19. Weltkongress im kanadischen Kingston, 1986. Links der Schweizer Christoph Imboden, erster CEO des ICBP, rechts R. Peterson. © BirdLife

Ab 1960 setzte der ICBP auch Naturschutzprojekte um. So kaufte ICBP die Cousin Island auf den Seychellen und renaturierte die Insel; das Bild stammt von 1971. Heute betreut der BirdLife-Partner Nature Seychelles die Cousin Island vorbildlich. © Klaus Fiedler

Zeit für professionelle Strukturen

Die Struktur des ICBP als Föderation von Föderationen (nationale Sektionen) erwies sich zunehmend als wenig geeignet für gemeinsame Naturschutzkampagnen. 1977 gründete eine ganze Zahl von europäischen Organisationen – heute allesamt BirdLife-Partner – die Working Group of European Bird Protection Societies (WEBS).

Dieser neue Verband, in dem der NABU und der SVS/BirdLife Schweiz besonders aktiv waren, war sehr erfolgreich und zeigte, wie man die wirklich drängenden Vogelschutzfragen angehen konnte. Es war der Beginn einer neuen Vision der Zusammenarbeit. Für deren Umsetzung schien nun allerdings eine Professionalisierung des ICBP unumgänglich. Bis anhin war nämlich jegliches Engagement beim ICBP ehrenamtlich erfolgt – auch jenes von Phyllis Barclay-Smith. Als sie 1978 als Geschäftsleiterin zurücktrat, war für den ICBP klar, dass nur eine bezahlte Geschäftsstelle die Arbeit weiter führen konnte, wenn die Ziele der Zukunft erreicht werden sollten. Andere internationale Organisationen wie die IUCN und der WWF, die 1948 bzw. 1961 lange nach dem ICBP gegründet worden waren, hatten von Beginn weg professionelle Sekretariate. Sie zeigten, dass zur Bewältigung der Naturschutzaufgaben Mittelbeschaffung und Kommunikation und damit eine moderne Organisationsform nötig waren.

Für ein professionelles ICBP-Sekretariat waren aber zusätzliche Mittel nötig. 1980 kam hierfür Hilfe vom WWF. Bereits im Memorandum, das zur Gründung des WWF führte, war der ICBP ausdrücklich als eine von vier Organisationen genannt, die von den zu beschaffenden Mitteln profitieren sollten. So konnte der ICBP den ersten CEO anstellen: den Schweizer Christoph Imboden. Er begann rasch, im neuen Hauptquartier – eine mobile Baracke in der bekannten Universitätsstadt Cambridge in England – die professionelle Struktur für ein Naturschutzprogramm aufzubauen. Bereits 1985 hatte der ICBP über 200 Projekte in 42 Ländern umgesetzt.

Der ICBP war also zwar die erste internationale Naturschutzorganisation weltweit, sie war aber die letzte, die sich eine bezahlte Geschäftsstelle gab. Ganz ähnlich entwickelte sich auch der SVS/BirdLife Schweiz: Er startete 1922 als Schweizerisches Landeskomitee für den Vogelschutz mit ausschliesslich ehrenamtlich Tätigen. Die ersten 60 000 Franken für die Geschäftsführung flossen erst ab 1979 – und kamen ebenfalls vom WWF.

Die BirdLife-Partnerschaft beginnt

Trotz vielen eindrücklichen Erfolgen litt der ICBP unter seinem losen Aufbau. Die Mitglieder waren unterschiedlichster Art und Ausrichtung. Jedes Land war durch eine nationale Sektion vertreten. Diese Sektionen umfassten nicht nur Vogel- und Naturschutzorganisationen, sondern auch Institute und Universitäten, Museen und Zoos, staatliche Institutionen und zum Teil sogar Jagdver-

bände.

In der ersten Ausgabe der neu geschaffenen Zeitschrift World Birdwatch von 1985 beklagte sich der CEO Christoph Imboden, dass der ICBP zu oft als weit entfernte Organisation gesehen werde: «Was erst selten verstanden wird, ist, dass der ICBP von seinen Mitgliedern als ‚wir’ und nicht als entfernte ‚sie’ gesehen werden sollte.» Der CEO und der Vorsitzende Ian Prestt (Grossbritannien) eröffneten deshalb die Diskussion, wie der ICBP zu einem Netzwerk von stark miteinander verbundenen nationalen Organisationen werden könnte.

Christoph Imboden (ICBP-Generalsekretär) und Fritz Hirt (damaliger SVS-Präsident, rechts) bei der Unterzeichnung der BirdLife-Partnerschafts-Vereinbarung an der Europäischen Konferenz in Aachen (D), 1992. © BirdLife

Am 3. März 1993 wurde die ICBP-Nachfolgeorganisation offiziell lanciert; der SVS/BirdLife Schweiz hatte bereits im Mai 1992 den Vertrag unterschrieben. Der neu strukturierte Verband erhielt den Namen «BirdLife» und sollte nur noch eine einzige, ausgewählte Mitgliedorganisation pro Land haben. Als Logo wurde eine stilisierte Küstenseeschwalbe gewählt. Diese Zugvogelart legt weite Distanzen zurück und verbindet auf ihrem Flug viele Kontinente. Sie symbolisiert eindrücklich die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit.

Die neue Struktur erwies sich als ideal, um die nationalen, lokal verankerten Organisationen zu stärken. In allen Ländern und Gebieten der Welt konnten die Kapazitäten für einen wirkungsvollen Naturschutz geschaffen werden, um dem weltweiten Biodiversitätsverlust zu begegnen. Als 1994 in Rosenheim (Deutschland) die erste BirdLife Weltkonferenz durchgeführt wurde, waren bereits 53 Partner dem Weltverband beigetreten.

Unter den nun folgenden Vorsitzenden Gerard A. Bertrand (USA) und seit 2004 Peter Schei (Norwegen), unterstützt durch prominente Persönlichkeiten wie Königin Noor von Jordanien und Prinzessin Takamado von Japan, wurde BirdLife zu einem weltumspannenden Netzwerk von unabhängigen, aber eng zusammenarbeitenden Natur- und Vogelschutzorganisationen. 1996, kurz nachdem Christoph Imboden den grossen Wechsel vom ICBP zu BirdLife erfolgreich geschafft hatte, gab er die Aufgaben als CEO an Mike Rands (Grossbritannien) weiter. Seit 2009 ist Marco Lambertini, der frühere Geschäftsleiter des italienischen BirdLife-Partners LIPU, der CEO von BirdLife. Das BirdLife-Sekretariat zählt aktuell rund 200 Mitarbeitende und ist stark dezentralisiert mit verschiedenen auf die Kontinente verteilten Büros, die uns BirdLife-Partner unterstützen und die Naturschutztätigkeiten koordinieren.

Die 117 nationalen BirdLife-Partner stammen aus allen Kontinenten und vereinen 7500 Mitarbeitende. Zur grossen Bewegung gehören aber auch die weltweit 2,7 Millionen Mitglieder und über 10 Millionen Unterstützer.

Unsere gemeinsamen Erfolge

Bei den BirdLife-Partnern laufen Hunderte von Naturschutzprojekten für gefährdete und in ihrem Bestand abnehmende Arten. Diese Anstrengungen werden unterstützt vom BirdLife Programm «Prevent Extinctions», das sich um die 189 weltweit akut vom Aussterben bedrohten Arten kümmert. 70 Arten profitieren von gezielten Schutzmassnahmen. Vielen kommen die Aktivitäten zur Verminderung der konkreten Bedrohungen zugute; ihr Rückgang hat sich verlangsamt, oder sie nehmen in ihrem Bestand sogar wieder zu.

Wie bereits vor 90 Jahren ist der Schutz der Zugvögel ein Hauptanliegen der meisten BirdLife-Partner. Der SVS/BirdLife Schweiz ist hier seit Jahren besonders aktiv. In einigen Ländern ist der gesetzliche Schutz nun besser verankert, doch dessen Umsetzung muss noch deutlich verbessert werden. Das globale «Flyways Programm» von BirdLife koordiniert den Schutz der Rastplätze und Winterquartiere der Zugvögel.

Weltweit hat die BirdLife-Partnerschaft 12 000 Important Bird Areas IBAs bezeichnet. Sie sind heute durch die internationale Gemeinschaft anerkannt als das vollständigste Netzwerk von Gebieten, die für die Biodiversität wichtig sind. Die BirdLife-Partner betreuen insgesamt eine Million Hektaren Schutzgebiete oder sind sogar deren Eigentümer. Die Partner lobbyieren für zusätzliche Schutzgebiete im Umfang von vielen Millionen Hektaren an Berg- und Feuchtgebieten, Küsten, Steppen und Wäldern und waren dabei vielfach erfolgreich. Kürzlich kam der Schutz von Meeresgebieten hinzu. In der Schweiz hat der SVS/BirdLife Schweiz in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vogelwarte 31 IBAs bezeichnet und setzt sich gemeinsam mit lokalen Gruppen für deren Schutz ein.

Für den Schutz der Habitate und der weiteren Landschaft beeinflussen die BirdLife-Partner die Politiken der Länder in den Bereichen Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Fischerei, Wasserwirtschaft, Energie und anderen. Wir im SVS/BirdLife Schweiz setzen den Schwerpunkt bei der Land- und Forstwirtschaft, doch die Themen Wassernutzung und Energie werden immer wichtiger. Das sind komplexe, aber vorrangige Aufgaben, um bei allen menschlichen Aktivitäten ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen. Dabei ist die Arbeit mit der Bevölkerung entscheidend für den Schutz der Vögel und der Natur. Dass jährlich über eine Million Kinder in Programmen der BirdLife-Partner aktiv sind, ist deshalb besonders erfreulich.

Diese jungen Naturschützer engagieren sich bei Asity, dem BirdLife-Partner in Madagaskar. Der SVS unterstützt deren Arbeit für den Schutz des Tsitongambarika-Regenwaldes. © Andry Ravoahangy, Asity Madagascar

Globale Partnerschaft als Chance

Der Menschheit wird mehr und mehr bewusst, welche Bedeutung die Leistungen der Biodiversität für das Leben auf der Erde haben. Trotzdem läuft die Zerstörung der natürlichen Umwelt weiter. Immer neue Herausforderungen kommen auf uns zu: Klimawandel, Waldzerstörung, Überfischung, verstärkter Hunger nach Energie und Nahrung.

Der Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz arbeitet intensiv am Schutz der Biodiversität und insbesondere der Vögel in der Schweiz. Doch zum weltweiten Schutz der Natur müssen wir die Kräfte vereinen und auf globaler Ebene einsetzen. Deshalb ist der SVS stolz darauf, Teil der einmaligen internationalen BirdLife-Partnerschaft zu sein. Mit ihrer starken Stimme für die Natur und dem koordinierten Vorgehen von lokal bis global ist diese Partnerschaft in der Lage, den auf uns zukommenden Herausforderungen zu begegnen. Jeder Partner und dessen Unterorganisationen wie die Sektionen, Kantonalverbände und Landesorganisationen des SVS, ist dabei ein wichtiger Teil. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mehr erreichen als alle einzelnen nationalen Aktivitäten insgesamt jemals könnten.

Sie als Mitglied oder Gönner des SVS/BirdLife Schweiz sind Teil der einmaligen BirdLife-Partnerschaft. Zusammen mit Ihnen wollen wir unseren Beitrag leisten und die Partnerschaft stärken – für die Natur, für die Vögel und schlussendlich auch zum Wohl für uns Menschen.

Werner Müller ist Geschäftsführer des SVS/BirdLife Schweiz und Mitglied des Welt- und Europavorstands von BirdLife International.

Langjährige Geschichte, junge Partnerschaft